L’heure est au retour et à l’examen de cette étrange chose qu’on appelle la frontière. En effet, nous sommes cette citadelle la fois envahie de virus et à la fois assiégée par le Turc. Nous, l’Europe, ce naïf continent qui dans son hybris se croyait aussi à l’abri de la guerre que de la maladie, et à jamais. Non pas que nous soyons en guerre, ni que nous puissions comparer des personnes humaines « migrantes » avec un virus bien entendu : mais ces deux phénomènes concomitants nous rappellent en même temps que sa fragilité la nécessité de la frontière.

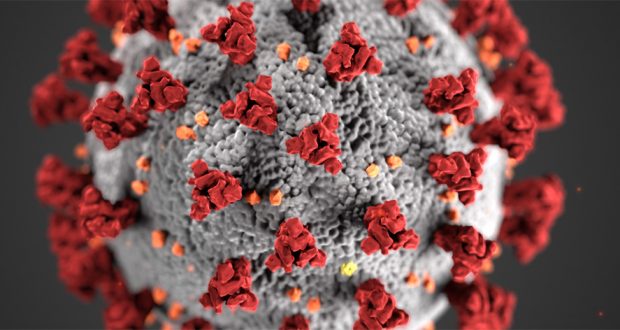

Sur le coronavirus, tout aura été à peu près dit, des mystères de son apparition à sa progression fulgurante, jusqu’à la grande peur invincible des populations croyant revivre un nouvel épisode de la grande peste médiévale. On en est heureusement loin. Mais la capacité de ce minuscule organisme à désorganiser la terre entière, déstabilisant les économies et mettant à bas des régions, sa facilité à se jouer des frontières physiques est un utile rappel de l’unité de l’oikumenè, celle précisément sur quoi doit s’étendre elle Règne du Christ. Tout est lié, disait le pape François, et il a plus raison que jamais : tout est lié tant pour le salut que pour la destruction. Tout est lié spirituellement, mais tout est lié surtout temporellement en l’occurrence : sorti d’une obscure ruelle du marché de Wuhan en Chine, le virus aura couvert la terre entière de son ombre en un temps record, démontrant la puissance de la technique contemporaine qui fait parcourir le globe à tout un chacun tous les jours, course effrénée et presque diabolique. Mais il aura montré surtout que malgré son orgueil scientifique, notre époque demeure faible, fragile, désarmée parfois face à des événements naturels de cette ampleur. Et, respect gardé pour les morts de cette maladie, c’est aussi heureux, si cela nous réapprend l’humilité de la créature certes intelligente mais toujours défectueuse et mortelle.

La leçon d’Erdogan !

Tout à l’inverse de ce saute-frontières, la crise turque aura prouvé qu’on peut en revanche contrôler ses frontières quand on en a la volonté politique, et cela sans céder au goût du sang ou à la cruauté. Non que les candidats à l’Europe derrière la frontière grecque n’aient sans doute de bonnes raisons de venir tenter leur chance ici ; non qu’il faille les ravaler à un rang infra-humain, ni éprouver quelque haine à leur endroit : mais le jeu joué par M. Erdogan qui en fait de la chair à invasion, doublé du fait qu’il ne s’agisse que fort exceptionnellement de familles syriennes en danger rappelle à l’Europe que le monde n’est pas ce grand jardin public où des enfants pacifiques et bien élevés s’ébroueraient gaiement sans jamais penser à mal. Rappelle que, quoi qu’on veuille, une société humaine, jusqu’à nouvel ordre, se dessine aussi par les frontières qu’elle pose et que la logique et la raison veulent qu’elles soient posées à la bordure extérieure et défendues comme telles, et non redessinées bêtement dans l’intérieur de la société où, ayant benoîtement laissé entrer des populations allogènes pour se donner bonne conscience on finisse par les parquer en des lieux séparés, semant les germes d’une guerre civile.

Dans ce sens-là, et alors que nombreuses sont les voix, souvent catholiques, qui crient à l’accueil de tous sans distinction et par principe, il n’est pas inutile de rappeler ce que disait Benoît XVI pour la journée internationale du migrant de 2013 – peu de temps avant de renoncer d’ailleurs :

« Dans le contexte sociopolitique actuel, cependant, avant même le droit d’émigrer, il faut réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c’est-à-dire d’être en condition de demeurer sur sa propre terre, répétant avec le Bienheureux Jean-Paul II que « le droit primordial de l’homme est de vivre dans sa patrie : droit qui ne devient toutefois effectif que si l’on tient constamment sous contrôle les facteurs qui poussent à l’émigration » (Discours au IVe Congrès mondial des Migrations, 1998). Aujourd’hui, en effet, nous voyons que de nombreuses migrations sont la conséquence d’une précarité économique, d’un manque de biens essentiels, de catastrophes naturelles, de guerres et de désordres sociaux. À la place d’une pérégrination animée par la confiance, par la foi et par l’espérance, migrer devient alors un « calvaire » pour survivre, où des hommes et des femmes apparaissent davantage comme des victimes que comme des acteurs et des responsables de leur aventure migratoire. Ainsi, alors que certains migrants atteignent une bonne position et vivent de façon digne, en s’intégrant correctement dans le milieu d’accueil, beaucoup d’autres vivent dans des conditions de marginalité et, parfois, d’exploitation et de privation de leurs droits humains fondamentaux, ou encore adoptent des comportements nuisibles à la société au sein de laquelle ils vivent. Le chemin d’intégration comprend des droits et des devoirs, une attention et un soin envers les migrants pour qu’ils aient une vie digne, mais aussi, de la part des migrants, une attention aux valeurs qu’offre la société où ils s’insèrent ».

Jacques de Guillebon

© LA NEF le 23 mars 2020, exclusivité internet

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant