Anastasis, un collectif de chrétiens engagés à gauche, qui a notamment organisé le Festival des Poussières, a fait paraître en mai dernier un manifeste. Or cet ouvrage et l’ensemble de leur discours renouent avec l’héritage de la théologie de la libération, essayant de faire avancer main dans la main christianisme et marxisme. Cette démarche n’est pas sans risque pour la compréhension de la foi chrétienne. Nous rappelons ici la réponse de l’Église, nous inspirant essentiellement des argumentaires développés sur ce sujet par le cardinal Ratzinger.

La foi chrétienne prédispose tout spécialement à la révolte face au cortège des injustices et des exploitations qui rongent nos sociétés. Si nos yeux veulent bien rester ouverts et lucides, ils ne peuvent qu’être brûlés par le spectacle quotidien de la misère humaine, qui prend bien des visages. Cette révolte peut alors facilement se muer en lutte révolutionnaire et jeter dans les bras de corpus idéologiques nés du même écœurement, de la même indignation devant l’oppression de l’homme par l’homme. Le marxisme en tête. Les chrétiens ont été nombreux à aller puiser à la pensée de Marx pour disséquer les mécanismes sociaux ou pour irriguer leur action politique. L’Église n’a cessé de mettre en garde ses membres contre les dangers d’une telle démarche. Mais ni ses alarmes répétées, ni les expériences historiques amères du communisme – qui n’ont pourtant pas rien à voir avec les idées de Marx, nous semble-t-il – ne parviennent à refroidir certains chrétiens, qui continuent, des décennies après la naissance de la « théologie de la libération », à explorer cette piste d’une combinaison entre christianisme et marxisme. C’est le cas par exemple du collectif Anastasis, qui vient de faire paraître un manifeste : Urgence évangélique, Manifeste pour un universalisme égalitaire alternatif à la mondialisation capitaliste.

Le collectif Anastasis

Anastasis se présente comme un collectif de chrétiens « soucieux d’agir pour la justice à partir d’un ancrage dans la foi en l’Évangile », engagés dans un combat écologique, anticapitaliste, anti-souverainiste, internationaliste, entendant « découvrir la puissance politique de l’Évangile ». Concrètement, leurs actions récentes ont consisté à « lutter contre l’extrême droite », à défendre les droits des Palestiniens, manifester contre la loi immigration, contre la réforme des retraites… Les grandes causes qu’ils embrassent tout spécialement sont « l’écologie, la justice sociale, le travail digne, le droit des personnes LGBT+ ou des exilés ». Leur manifeste dénonce les ravages du capitalisme, les fautes historiques et morales des États-Nations, la « fascisation » en cours du catholicisme français, le danger que représente l’extrême droite. Partant de l’idée que « le Royaume se fait dès à présent et [qu’]il possède une dimension matérielle et collective », leur but est de contribuer à faire que prenne forme « une vie évangélique », dans laquelle les dominations sont abolies, les exclus et les marginaux exaltés, dans laquelle l’urgence du Royaume est comprise comme un règne de Dieu « pour transformer une réalité socio-historique mauvaise ou injuste en une autre qui soit bonne ou juste ». Souhaitant penser « un bien commun universel », ils donnent en exemple le modèle zapatiste du Chiapas, et prônent un « universalisme des multiplicités ouvert à toutes les formes de vie ne mettant pas en péril l’avenir de l’humanité et des écosystèmes », et qui se situerait « dans la perspective d’une lutte planétaire contre le capitalisme, qui a pour horizon l’émancipation de tous les habitants de la Terre ».

Quand on côtoie certains des auteurs de ce manifeste, il est un constat qui ne souffre aucun doute : ce ne sont pas des plumes éthérées qui flottent en apesanteur tout en regardant de loin le monde qu’ils analysent, ce ne sont pas des beaux parleurs jamais sortis de leur salon ; ce sont des personnes qui retroussent leurs manches, unissent le geste à la parole, mettent leur existence en cohérence avec leur vision de la foi et du monde, qui ne ménagent pas leur peine pour servir leurs frères et les laissés-pour-compte. Par leur charité en acte, ils ouvrent un chemin à la présence de Dieu parmi nous. Par leurs actions et leurs choix de vie, ils veulent travailler à expérimenter et illustrer d’autres façons de vivre, où la communion fraternelle tient la première place. C’est chose importante à souligner, car cela pèse certainement plus que toutes les réserves que nous inspire leur manifeste. Mais réserves il y a, et nous en formulons certaines ici.

Outils conceptuels et idéologie marxiste : une dissociation impossible

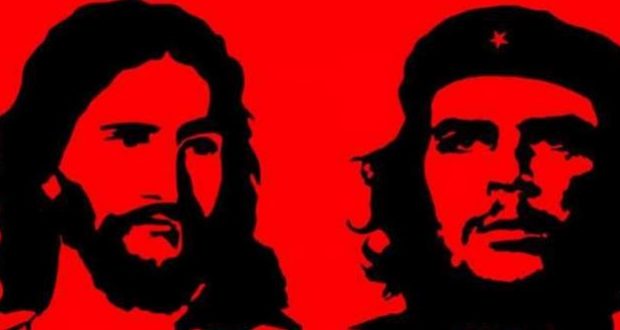

Marx ne fait pas une seule apparition dans cet ouvrage. Ni lui, ni aucun de ses concepts clés. Mais ils parlent volontiers de « révolution », terme qu’ils affectionnent et qu’ils ont érigé en slogan de leur festival : « Évangile et révolution ». Ils affichent en poster une image qui mêle en un seul visage les doux traits de la face du Christ à ceux de Che Guevara. Ils apprécient et reprennent souvent à leur compte la théologie de la libération, qui, pour sa part, assume des emprunts explicites à l’analyse marxienne ; ils aiment à citer Gutierrez ; et certains membres du collectif jugent pertinent et recommandable de « mobiliser les outils conceptuels du marxisme (sans, bien évidemment, endosser sa vision du monde) pour analyser les réalités sociales » (1). Ils prennent bien soin de préciser que ces emprunts ne les placent pas « sur le terrain douteux de l’idéologie », et ne les conduisent pas à embrasser l’athéisme, le matérialisme et autres traits du marxisme qui sont frontalement antinomiques avec la proposition chrétienne.

Mais si louables que soient ces précisions et les intentions qui y président, leur pouvoir performatif ne suffit pas à les rendre vraies. Et nous décelons bel et bien dans leurs écrits un fonds de référentiel marxiste qui leur fait prêter le flanc aux critiques formulées par le Magistère à l’encontre des catholiques qui s’en remettent trop imprudemment aux outils d’analyse de Marx. À cet égard, il est surprenant, pour un catholique, de juger plus opportun d’accorder sa confiance à l’auteur du Capital qu’à l’Église. D’autant que celle-ci nous a mis explicitement en garde contre l’usage des concepts marxistes, en des termes qui laissent peu de marge de manœuvre et qui pourraient suffire à décourager un catholique soucieux de suivre les conseils de son Église.

Dans Octogesima Adveniens, Paul VI dénonce comme « illusoire et dangereux d’accepter les éléments de l’analyse marxiste sans reconnaître leurs rapports avec l’idéologie ». Dans son instruction Libertatis Nuntius (LN) de 1984, le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, alerte ceux qui « se servent, sans précaution critique suffisante, d’instruments de pensée qu’il est difficile, voire impossible, de purifier d’une inspiration idéologique incompatible avec la foi chrétienne et avec les exigences éthiques qui en découlent ». Dans Centesimus Annus, Jean-Paul II parle d’un « impossible compromis entre le marxisme et le christianisme », opéré par des croyants ayant eu le « désir sincère d’être du côté des opprimés ». Le cardinal Ratzinger explicite le raisonnement qui conduit l’Église à un tel degré de prudence et d’avertissement : la pensée de Marx constitue un tout, car elle développe une conception totalisante du monde ; ainsi les « données d’observation et d’analyse descriptive sont intégrées dans une structure philosophico-idéologique, qui commande la signification et l’importance relative qu’on leur reconnaît » (2). Dès lors, les éléments d’analyse de la réalité sociale présupposent et embarquent avec eux les a priori idéologiques, et il devient impossible de prétendre les dissocier, piochant dans les uns sans jamais impliquer les autres. Vouloir mobiliser certains outils marxiens, c’est toujours s’exposer au risque de faire revenir par la fenêtre l’idéologie qu’on prétend avoir congédiée. Laquelle idéologie, rappelons-le, charrie entre autres un athéisme et une « négation de la personne humaine, de sa liberté et de ses droits », une « méconnaissance de la nature spirituelle de la personne » qui « conduit à subordonner totalement cette dernière à la collectivité et ainsi à nier les principes d’une vie sociale et politique conforme à la dignité humaine », une négation du « caractère transcendant de la distinction du bien et du mal, principe de la moralité » (LN).

Il faut n’être pas dénué de confiance dans les forces de son propre esprit quand, étant catholique, et reconnaissant donc l’autorité de l’enseignement de l’Église, on choisit sciemment d’ignorer son avis, d’emprunter la voie qu’elle nous demande de ne pas suivre. Il faut n’être pas dénué de confiance dans son propre jugement quand on balaie d’un revers de main l’argumentaire patiemment élaboré par un théologien de la trempe de Joseph Ratzinger – et on voit difficilement comment l’entrevue de telle ou telle figure de la théologie de la libération avec un pape suffirait à rendre caduque une démonstration aussi solide et développée.

Ce qu’est d’abord la libération chrétienne

Anastasis se défend de vouloir réduire la libération du Christ à la seule libération politique, mais dans les faits, ils ne cessent de mettre l’accent sur la nécessaire libération des servitudes d’ordre terrestre et temporel, tandis qu’ils ne consacrent pas une ligne à ce qu’est d’abord et principalement la libération contenue dans la foi catholique :« libération du péché et du malin, dans la joie de connaître Dieu et d’être connu de lui, libération qui découle de cette réalité que nous sommes fils de Dieu » (3). Or ce qui pourrait apparaître comme un simple problème d’accent, ou de sens des priorités, pose en fait de vraies difficultés dans la compréhension de la foi. Un des risques étant d’« identifier le Royaume de Dieu et son devenir au mouvement de libération humaine », et de tomber dans le piège de la « sécularisation du Royaume de Dieu et de son absorption dans l’immanence de l’histoire humaine » (LN).

Voilà comment, au début de l’ouvrage, ils lisent la vie du Christ et quelle vocation ils en déduisent pour le chrétien : « À partir d’une fréquentation des exclus, la vie du Christ a consisté à faire advenir une société où toutes et tous puissent prendre leur place. À sa suite, notre vocation est d’imaginer les structures collectives capables d’une telle transformation sociale. » Dans un style quasi thatchérien, ils remanient le TINA à leur sauce et nient ensuite toute alternative possible à ce programme : « la foi chrétienne sera du côté de la révolution de l’amour et de la justice ou elle ne sera pas. »

Comment peuvent-ils prendre la parole en tant que chrétiens, et passer autant à côté de l’essentiel ? Le Christ est venu parmi nous, a guéri, enseigné, donné sa vie, non pas d’abord pour « faire advenir une société » ni nous aider à « imaginer des structures collectives », mais d’abord pour sauver chacun des hommes, pour que chacun se convertisse et vienne à connaître le Père. Toutes ses actions sont en vue du salut, en vue de l’union à Dieu, pour la gloire de Dieu. Si l’on veut résumer la vie du Christ, on ne peut pas ne pas commencer par là. Et tout le volet politique et social en découle comme une conséquence, comme une préoccupation seconde qui se greffe sur la préoccupation première du salut des âmes.

À cet égard, une des influences majeures qu’exerce le marxisme sur leur façon de penser, c’est cette façon de vouloir d’abord penser le niveau collectif, avant d’envisager le niveau personnel – là où le christianisme procède à l’exact inverse.

D’abord les structures, ou d’abord les personnes : deux méthodes différentes

Il s’agit véritablement de deux approches, de deux méthodes différentes et difficilement compatibles que celle héritée de la théorie marxiste et celle inspirée de l’action divine. Anastasis veut agir en priorité au niveau des structures (capitalisme, États-Nations, communautés, institution ecclésiale…), les saborder, les briser, les refonder sur la logique évangélique. Le christianisme veut agir en priorité au niveau de l’homme, au niveau des cœurs. Les structures sont un produit, une conséquence des actions humaines ; il s’agit donc de remonter au niveau de la cause des structures : l’homme, l’homme doué de sa liberté, l’homme responsable de ses choix, l’homme dont la grandeur est précisément de rendre compte de ses actes. C’est de la conversion des hommes que vient la transformation des structures ; et non de la transformation des structures qu’il faut attendre l’avènement d’hommes meilleurs. Or « discerner clairement ce qui est fondamental et ce qui appartient aux conséquences est une condition indispensable d’une réflexion théologique sur la libération » (LN). Cela permet aussi d’éviter l’écueil qui consiste à « restreindre le champ du péché, dont le premier effet est d’introduire le désordre dans la relation entre l’homme et Dieu, à ce qu’on appelle le ‘‘péché social’’ » (LN).

La première opposition à la dynamique d’amour de Dieu et à son règne, ce ne sont pas les inégalités sociales, c’est le mal : « le péché est le mal le plus profond, qui atteint l’homme au cœur de sa personnalité », c’est lui qui engendre les injustices et les oppressions, c’est lui qu’il faut combattre en premier. D’où l’urgence première qui consiste à sauver l’homme du péché avant même de le tirer des griffes de structures de pouvoirs iniques, et d’où le danger qu’il y a à inverser cet ordre de priorité.

D’où aussi le fait que l’Église ne détourne pas le regard devant les scandales politiques et ne s’en désintéresse pas ; bien au contraire : « L’Église, guidée par l’Évangile de la Miséricorde et par l’amour de l’homme, entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces (…). La nouvelle liberté, apportée par la grâce du Christ, doit nécessairement avoir des répercussions sur le plan social » (LN). Mais l’Église s’attaque d’abord à la source des injustices qui se niche au cœur des hommes. À Puebla, en 1979, Jean-Paul II venu remettre quelques pendules à l’heure dans une Amérique du sud et centrale très attirée par la théologie de la libération, s’adressait en ces termes à l’épiscopat latino-américain : « respectez l’homme. Il est à l’image de Dieu ! Évangélisez afin que ceci devienne une réalité. Afin que le Seigneur transforme les cœurs et humanise les systèmes politiques et économiques, à partir de l’engagement responsable de l’homme. » La méthode ? Annoncer « avec clarté et sans ambiguïté la vérité sur l’homme, révélée par Celui qui ‘‘savait ce qu’il y a dans l’homme’’ (Jn 2, 25) » (4).

La logique de l’action divine

Le manifeste d’Anastasis invoque beaucoup la vie du Christ, toujours pour en retenir le souci qu’il a de parler aux exclus, aux prostituées, aux étrangers… et pour nous inviter à accueillir comme tels les marginaux de notre temps – omettant d’ailleurs de mentionner que Jésus ne vient pas accepter chacun comme il est, mais vient appeler chacun à se convertir. L’ouvrage décrit aussi le Christ comme celui qui « abolit toutes les dominations ». Mais en scrutant les Évangiles et les Écritures, on devrait se rendre attentif à la logique de l’action divine, qui opère via le principe de l’élection. Dieu élit telle personne, et lui confie telle mission, tout en laissant sa liberté entière. Il choisit des envoyés. Il demande à Abraham d’être la pierre fondatrice de son peuple. Il demande à Moïse de conduire son peuple et de transmettre ses commandements. Il gratifie certaines personnes de certains dons, non par faveur individuelle, mais pour que ces dons soient mis au service du plus grand nombre. Ainsi avance l’histoire du salut. Dieu va à la rencontre des hommes via des relations personnelles, et non collectives. Car c’est la logique de l’amour : on n’aime pas les masses, on aime les personnes. Le Christ, à son tour, demande à seulement douze hommes de le suivre, et ce sont ces douze qu’il envoie ensuite en mission pour annoncer la nouvelle du Salut. Le Bon Pasteur délaisse tout le troupeau pour aller chercher sa brebis perdue. La logique de l’action divine s’appuie sur les personnes, non sur les structures sociales.

À l’inverse, certains Juifs dans l’entourage même immédiat du Christ attendaient impatiemment que celui-ci hausse son action au niveau politique et collectif (l’erreur est au fond la même quand on commence à comparer Jésus au Che, ou qu’on aime à glisser un chapelet dans un poing levé). C’est d’ailleurs cette attente déçue qui précipite la mort de Jésus, et c’est quand Jésus refuse de délégitimer le pouvoir politique en place que le piège se resserre autour de lui : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Une goutte de plus dans un vase déjà bien rempli. Dans Romains 13, saint Paul insiste : « il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. (…) Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur ». On est loin de la subversion ou de la destitution de tous les pouvoirs telle qu’elle est prônée par Anastasis. La vraie force de transformation est dans la conversion des cœurs, dans la relation personnelle à Dieu. Même s’il est vrai et essentiel de préciser que la dynamique du salut et de l’espérance est personnelle mais aussi et toujours en même temps communautaire.

L’enjeu de la liberté cher à la foi chrétienne

Un des enjeux forts qu’il y a à ne pas concentrer tous nos efforts pour un monde plus juste d’abord sur la transformation des structures, c’est que cette méthode ne préserve pas suffisamment la liberté humaine, laquelle est pourtant essentielle dans l’histoire du salut de chacun. Benoît XVI l’explique magistralement dans son encyclique Spe Salvi. En matière morale, « la liberté présuppose que, dans les décisions fondamentales, tout homme, chaque génération, est un nouveau commencement ». Chaque génération et chaque homme peut construire sur la connaissance et sur les expériences des autres, ou puiser au trésor moral de l’humanité, mais celui-ci existe seulement comme une invitation et une possibilité pour cette liberté. Dès lors, « le bien-être moral du monde ne peut jamais être garanti simplement par des structures », si bonnes soient-elles. « De telles structures sont non seulement importantes, mais nécessaires ; néanmoins, elles ne peuvent pas et ne doivent pas mettre hors jeu la liberté de l’homme. » Ainsi, une structure saine ne peut annihiler la liberté, et donc ne peut empêcher un individu de choisir et de commettre le mal et l’injustice. Dès lors que l’homme reste libre, et d’une liberté toujours fragile, « le règne du bien définitivement consolidé n’existera jamais en ce monde. Celui qui promet le monde meilleur qui durerait irrévocablement pour toujours fait une fausse promesse ; il ignore la liberté humaine. La liberté doit toujours de nouveau être conquise pour le bien. (…) S’il y avait des structures qui fixeraient de manière irrévocable une condition déterminée – bonne – du monde, la liberté de l’homme serait niée, et, pour cette raison, ce ne serait en définitive nullement des structures bonnes. »

Ainsi, « les bonnes structures aident », il est nécessaire d’y œuvrer – Aristote parle ainsi du rôle éducateur de la loi qui doit inciter au bien et créer en nous de saines habitudes à la vertu. Mais ces bonnes structures, à elles seules, ne suffisent pas. « L’homme ne peut jamais être racheté simplement de l’extérieur. »

Quant au rôle que l’Église peut tenir dans ce chantier de transformation, Benoît XVI le résume dans Deus Caritas est : « On a vu que la formation de structures justes n’est pas immédiatement du ressort de l’Église, mais qu’elle appartient à la sphère du politique, c’est-à-dire au domaine de la raison responsable d’elle-même. En cela, la tâche de l’Église est médiate, en tant qu’il lui revient de contribuer à la purification de la raison et au réveil des forces morales, sans lesquelles des structures justes ne peuvent ni être construites, ni être opérationnelles à long terme. »

Le piège caché du matérialisme

Cette négligence du rôle dévolu à la liberté est bien l’erreur de Marx lui-même, ce que Benoît XVI éclaire très bien dans Spe Salvi. Marx a « indiqué avec exactitude comment réaliser le renversement. Mais il ne nous a pas dit comment les choses auraient dû se dérouler après. Il supposait simplement que (…) tout aurait pu procéder de soi-même sur la voie droite, parce que tout aurait appartenu à tous et que tous auraient voulu le meilleur les uns pour les autres. (…) Marx n’a pas seulement manqué de penser les institutions nécessaires pour le nouveau monde – on ne devait en effet plus en avoir besoin. Qu’il ne nous en dise rien, c’est la conséquence logique de sa façon d’envisager le problème. Son erreur est plus en profondeur. Il a oublié que l’homme demeure toujours homme. Il a oublié l’homme et il a oublié sa liberté. Il a oublié que la liberté demeure toujours liberté, même pour le mal. Il croyait que, une fois mise en place l’économie, tout aurait été mis en place. Sa véritable erreur est le matérialisme : en effet, l’homme n’est pas seulement le produit de conditions économiques, et il n’est pas possible de le guérir uniquement de l’extérieur, en créant des conditions économiques favorables. »

Ainsi, l’erreur fondamentale de toute cette approche est une erreur anthropologique, et cela illustre puissamment le risque que soulignait le cardinal Ratzinger dans Libertatis nuntius : à force de recourir à certains outils conceptuels marxiens, certains chrétiens embarquent en fait implicitement dans leur vision un présupposé matérialiste et une vision mécanique de l’homme, dans laquelle le spirituel et le moral comptent pour peu de choses et l’économique et le politique pour presque tout.

Elisabeth Geffroy

(1) Pierre-Louis Choquet, in Études, recension de Herbert McCabe, Révolution sociale et amour chrétien.

(2) Instruction Libertatis Nuntius sur quelques aspects de la « théologie de la libération », de 1984, écrite par le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Nous citons beaucoup cette instruction dans cet article ; pour simplifier les notations, nous signalons les extraits de cette instruction par les simples initiales LN.

(3) Discours de Jean-Paul II à Puebla, en 1979, lors de l’ouverture des travaux de la IIIe Conférence générale de l’épiscopat latino-américain.

(4) Ibid.

Autres textes cités :

- Paul VI, Octogesima Adveniens, 1971.

- Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1991.

- Benoît XVI, Deus caritas est, 2005.

- Benoît XVI, Spe Salvi, 2007.

© La Nef n° 383 Septembre 2025 – cette version longue est une exclusivité internet.

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant