À l’origine, il y a un mystère. Le mystère Manset. Pas d’interviews complaisantes, pas de passages à la télévision, pas de tournées triomphales ni de salles combles. Pas même cette connivence médiatique qui sculpte les « grandes figures » de la variété nationale. Gérard Manset a choisi, depuis ses débuts à la fin des années 1960, une autre voie : celle du retrait. Il ne se produit pas sur scène, n’apparaît pas dans les talk-shows, fuit l’exposition. Et pourtant, son œuvre, forgée dans le silence des studios et le temps long de la méditation, est l’une des plus cohérentes et des plus profondes de la chanson française.

Chanteur polymathe, même lettré, bien qu’on ne sache pas vraiment ce qui constitue sa bibliothèque, Manset est un artiste exigeant. Des pochettes aux paroles, jusque dans la musique, on a un produit réfléchi et intelligent, loin des chansons provocantes et faciles d’un Gainsbourg largement surcoté, à notre sens. Son style laisse entrevoir un vocabulaire puisé chez Saint-John Perse, riche, une recherche subtile et sophistiquée de la rime, un goût prononcé pour les choses du passé, les pays lointains et un regard lucide sur le monde moderne, moche. Le style de Manset, sans être baroque, est marqué par la justesse : une sensualité maîtrisée, comme un filet, et une acuité sur les individus, équilibrée par le secret et le mystère qui ne permet pas de faire de la chanson à texte, engagée, socialisante. Filles du jardin (1985) nous laisse entrevoir le mystère féminin disparu dans un univers ciselé : « Pourquoi ont-elles changé ? Le fruit est-il mangé ? Sommes-nous des étrangers ? […] rejoindre la rive, ombragée. »

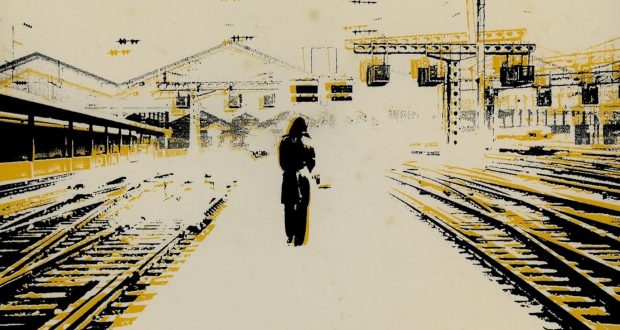

Il n’y a chez lui aucune posture d’ermite mondain, mais une conviction profonde : la création artistique suppose une forme d’ascèse. En refusant les concerts, il affirme que la chanson n’est pas un spectacle mais une parole. En se tenant à l’écart des médias, il témoigne qu’une œuvre peut vivre sans bruit. La comparaison s’impose : Manset est un moine copiste enfermé dans son scriptorium, traçant ligne après ligne. Dans cette solitude, il scrute la nuit, interroge le silence, cherche les signes d’une aurore qui tarde, sur la lumière implacable des esprits, interrogeant la vacuité de nos existences.

En 2016, l’intégrale de son catalogue est parue sous le nom de Mansetlandia. Manset, passionné de voyage, a cartographié un monde, esquissé des paysages, des territoires, bâti des royaumes, qu’ils soient extérieurs, sur des globes, ou intérieurs, dans nos consciences. L’un des traits les plus frappants de l’univers mansetien est la géographie. Ses chansons sont pleines de paysages lointains : jungles d’Asie, montagnes de l’Himalaya, rivières d’Amazonie, steppes d’Asie centrale. Manset a beaucoup voyagé, carnet de croquis et appareil photo à la main, mais ses voyages sont avant tout intérieurs. L’ailleurs qu’il décrit est un miroir de l’âme, une cartographie spirituelle. Comme un lego (2008) ressemble à la vue d’une ville anonyme et de ses habitants, dont on perçoit la triste vie et la fragilité, par le hublot d’un avion.

Dès La Mort d’Orion (1970), son œuvre maîtresse de jeunesse, on mesure l’ampleur visionnaire de sa démarche. Ce long oratorio, aux orchestrations symphoniques, évoque la fin d’un monde, la chute d’un astre, la méditation cosmique sur la mort et la résurrection. On y entend une profondeur quasi liturgique, où l’homme, confronté à la démesure du cosmos, se mesure à l’éternité. Peu d’albums français ont osé une telle ambition métaphysique.

Avec Royaume de Siam (1979), Manset déploie une fascination pour l’Orient. Mais il ne s’agit pas d’exotisme touristique. L’Asie est le lieu d’une recherche de pureté, d’une sagesse perdue : « Pour plaire à ton Dieu, tu danses encore / La rivière coule au pied du temple de l’aurore. » Derrière les temples et les jungles, on devine l’intuition d’un ordre supérieur, d’une harmonie à retrouver : « le Chemin qui mène au peuple heureux. » L’Orient mansetien est une parabole de l’absolu. Territoire de l’Inini (1991) trace le parcours dans la forêt de Guyane, en des heptasyllabes condensés et resserrés, comme l’Amazonie elle-même, déployant les coutumes de ces peuples enfouis dans les ombres des feuilles.

L’œuvre de Manset est traversée par quelques thèmes récurrents : l’exil, le désert, la quête de l’ailleurs, la conscience de la finitude. À chaque fois, ces motifs s’enracinent dans une vision spirituelle. Le désert, d’abord. Nombre de ses chansons évoquent des étendues arides, des routes interminables, des errances sans fin. « Il voyage en solitaire », cette chanson de 1975 devenue proverbiale, résume toute la trajectoire de Manset. Le refrain s’est installé dans la mémoire collective comme une devise : celle d’un artiste qui ne dépend que de lui-même, qui trace une route sans compagnons ni appuis. L’homme errant, non pas sans pays ni nation, mais marginal, suit sa vocation de « chanter la terre ». Manset, c’est l’homme du désert au milieu de la fête, le veilleur qui s’écarte de la foule pour mieux la regarder. Le regard de Manset sur le monde se trouve dans la brèche lucide d’un univers âpre et dur. Banlieue nord (1991) décrit la violence sociale des travailleurs et des ouvriers de banlieue, oubliés, parqués dans des lieux de grande solitude. Une peinture dure qui rappelle le monde d’un Blier, comme dans Buffet froid ou la Garenne Rancy du Voyage de Céline. Comme un lego parle encore de l’anonymat des villes et de la morosité désespérante de la modernité :

« Capitales sont toutes les mêmes devenues /

Facette d’un même miroir /

Vêtues d’acier, vêtues de noir /

Comme un lego mais sans mémoire. »

Il regarde les civilisations passer, se dissoudre, tomber en poussière. Il contemple les empires comme Qohelet regardait la vanité des vanités. Le temps est pour lui un grand fleuve qui engloutit tout. Dans les années 1980 et 1990, Manset approfondit cette quête avec des disques plus intimes, plus épurés. Revivre (1991) est une méditation sur la vie et la mort, sur la possibilité d’une résurrection intérieure. C’est un album de conversion, où l’ombre de la fin s’éclaire d’un désir de recommencement. Enfin, À bord du Blossom (2018), dernier album en date, a les accents d’un testament poétique. Le “Blossom” est un navire imaginaire, métaphore du passage. On y entend la voix d’un homme qui contemple la traversée de sa vie, qui s’apprête à quitter le rivage. C’est une œuvre d’adieu, mais aussi d’offrande. C’est là que Manset, plus aventurier que légiste du cœur humain, relie le monde aux existences, les espaces aux parcours individuels souvent égarés dans une prison ou un torrent d’inutilité.

Manset ne revendique aucune appartenance religieuse explicite. Il n’écrit pas de chansons liturgiques, il ne cite pas l’Évangile. Mais son univers est saturé de symboles bibliques. Le désert, l’exil, le pèlerinage, la vanité des civilisations, la quête de l’absolu : autant de thèmes qui renvoient directement aux Écritures. On pourrait dire que Manset est un chrétien implicite, au sens où son regard sur le monde est profondément marqué par une conscience biblique. Comme les prophètes, il dénonce la vanité des puissants et rappelle la fragilité de l’homme. Comme Job, il crie la douleur de l’épreuve. On peut penser toujours à Banlieue nord:

« Mon Dieu, montrez-vous quand même,

les jours de communion, les baptêmes,

bénissez les robes blanches

que les souillures un jour balayeront

comme des avalanches. »

On pense aussi à son album Lumière (1984), où l’on le voit sur la pochette en tenue de jeune communiant, et à cette chanson, Finir pêcheur :

« Un jour, finir pêcheur /

Mollusque divin /

Peau de parchemin /

Mais c’est toujours trop loin /

À portée de la main. »

À l’heure où la chanson française se réduit trop souvent à un divertissement, à une succession de produits calibrés pour les radios et les plateformes, Gérard Manset incarne une autre possibilité : celle de l’artiste comme veilleur, prophète, témoin. Ses disques, espacés, sont autant de chapelles sonores où résonne une parole grave et rare. Écouter Manset, c’est accepter de quitter le bruit du monde, de se mettre à l’écart, de tendre l’oreille vers le mystère.

Il y a chez lui une cohérence que peu d’artistes peuvent revendiquer : plus d’un demi-siècle de création, sans concession, sans compromission, avec une seule fidélité, celle à l’absolu de la poésie. Manset est un ermite de la chanson, un moine du studio, un veilleur dans la nuit. Dans une époque saturée d’images et de vacarme, il nous rappelle que la véritable parole poétique est celle qui se murmure, qui se cache, qui se donne dans le silence. Et si son œuvre demeure secrète, c’est qu’elle ne s’approche qu’avec patience et respect — comme on entre dans une église au milieu du monde profane.

Nicolas Kinosky

© La Nef, exclusivité internet, mis en ligne le 24 septembre 2025.

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant