De Sade à Epstein, la littérature et l’histoire montrent comment le pouvoir et la richesse peuvent nourrir la perversion, les abus et les passions extrêmes au sommet de la société. Cap sur la généalogie littéraire du vice des élites.

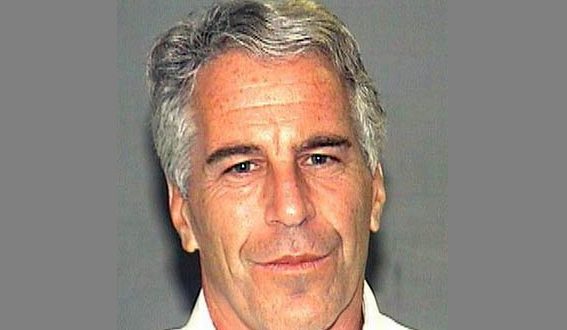

L’affaire Epstein frappe par l’ampleur de ses ramifications et la corruption diffuse des élites occidentales. Financier atypique, Epstein gravit les cercles du pouvoir grâce à largesses et services rendus. Derrière cette réussite se cache un système de prostitution de mineures, réseau pédocriminel organisé avec Ghislaine Maxwell, sur fond de domination, de secret et de chantages sexuels. Pourtant, l’affaire reste difficile à circonscrire : toute tentative d’en explorer les prolongements symboliques ou politiques suscite immédiatement la disqualification. On sait sans savoir : sociétés secrètes, sexualité clandestine, rites de transgression – tout semble possible, mais rien ne se laisse pleinement établir. La frontière entre réel et imaginaire se brouille, et il paraît presque déraisonnable d’admettre que des élites puissent sombrer dans un vice total. La tentation de reléguer ces faits au fantasme demeure, non parce qu’ils seraient faux, mais parce qu’ils sont, au sens fort, unerhört – inentendables.

L’affaire Epstein agit en réactivant des images ou des lieux décrits depuis quelques siècles en littérature. Elle réactive de vieux motifs littéraires – élites secrètes, sexualité clandestine, lieux clos. Qu’importe ici la vérité judiciaire exacte : ce qui m’intéresse est l’imaginaire que cette affaire réveille.

La littérature reflète la société et ses mœurs, montrant comment une élite décadente se rend coupable d’abus, de viols et d’orgies, guidée par le vice et le mal lorsque l’idée de Dieu disparaît et que bien et mal deviennent relatifs. Dostoïevski n’écrit-il pas dans Les Frères Karamazov : « Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis » ? Cette promenade explore la décadence de l’élite, qu’elle soit d’Ancien Régime ou contemporaine : corruption des puissants et des politiques, perversion des mœurs, exploitation des jeunes et des faibles, et lieux secrets où la folie criminelle s’exerce sans entrave.

Commençons au XVIIIᵉ siècle. L’abbé Prévost, avec Histoire d’une Grecque moderne, connu pour être un auteur des passions dévorantes, laisse de côté Des Grieux et Manon pour s’intéresser au récit d’un ambassadeur français à Constantinople, ramené à Paris à la suite d’une passion dévorante pour une jeune esclave de harem. Un « problème de braguette » qui n’est rien face aux épisodes décrits par le marquis de Sade dans Les Cent vingt journées de Sodome. Quatre aristocrates, le duc de Blangis, son frère l’évêque, le président de Curval et le financier Durcet – dont la fortune est issue du crime et de la concussion – se retirent en plein hiver dans le château isolé de Silling, au cœur de la Forêt-Noire. Ils s’y enferment avec quarante-deux êtres entièrement livrés à leur pouvoir : leurs épouses, liées entre elles par un système incestueux, et de jeunes garçons et jeunes filles arrachés à leurs familles. Le récit, conçu comme un journal, se déploie sur quatre mois et autant de degrés de passions – des plus « simples » aux plus meurtrières – jusqu’à l’anéantissement quasi total des victimes. De Bataille à Sollers, nombre de lecteurs ont esthétisé ce texte, saluant l’avènement moderne de l’automatisation des corps poussée jusqu’à la caricature. Il s’agit surtout de la peinture d’une aristocratie en fin de course, affranchie de toute transcendance et livrée à un matérialisme où la liberté se confond avec le droit illimité à la jouissance.

Le cinéma a repris l’héritage sadien, certes avec Pasolini, qui fait commettre des horreurs à la bourgeoisie fasciste, mais aussi, plus récemment, avec Liberté d’Albert Serra : un groupe d’aristocrates s’adonne aux pires vices et enlève une jeune vierge d’un couvent pour la sacrifier dans la forêt. Règne de l’argent, autonomisation de l’homme qui établit ses propres valeurs selon la loi de ses désirs : tel est le terreau de la licence.

Au XIXᵉ siècle, dans un romantisme ésotérique hanté par les fantômes et les démons de la Révolution, Satan est célébré comme un champion toujours vaincu sans être KO : c’est Baudelaire avec Les Litanies de Satan, Giosuè Carducci avec l’Hymne à Satan. Le comble de la transgression devient le blasphème absolu, l’intérêt pour tout ce qui s’oppose au catholicisme dans une société capitaliste, moderne, industrielle, sans repère et sans père. Satan et le crime deviennent des possibles esthétiques et philosophiques.

En 1891, Joris-Karl Huysmans publie Là-bas, roman majeur sur ce thème. Ses personnages discutent de l’histoire du satanisme en France, de Gilles de Rais, noble seigneur devenu bourreau d’enfants. L’un d’eux, Durtal, assiste à une messe noire, que Huysmans présente comme toujours pratiquée à Paris, exaltant Satan comme dieu de la raison et adversaire du christianisme. Sa principale source fut l’abbé Joseph-Antoine Boullan, prêtre défroqué et condamné, qui lui promit « des faits certains » et insista sur le rôle central de la messe noire.

Le médecin Papus accusa Huysmans d’avoir été « victime d’une mystification », tandis que Joséphin Péladan l’attaqua plus violemment, l’accusant de cynisme et d’excitation des sens du lecteur. À cette époque et après, diverses sociétés secrètes furent soupçonnées d’organiser de telles cérémonies élitistes – preuve concrète impossible. On cite notamment le Hellfire Club du XVIIIᵉ siècle, fondé par Sir Francis Dashwood, et les rites gnostiques de l’Abbaye de Thélème, fondée par Aleister Crowley. Margiotta, dans Le Palladisme (1895), mentionne enfin une loge prétendument satanique, la « Messe Nere », à Turin en 1894.

Le témoignage de Huysmans reste lié au surnaturel et à l’emprise du diable sur la conscience humaine lorsque Dieu disparaît. Dans une perspective plus anthropologique, Balzac, dans La Comédie humaine, cartographie les crimes d’en haut et d’en bas avec une approche réaliste et sociologique. Dans cette perspective, La Maison Philibert de Jean Lorrain décrit les bas-fonds des maisons closes et le rabattage systématique de jeunes filles pauvres. Lorsqu’une d’elles meurt en pleine partie fine avec des hommes politiques, c’est un désastre pour le maquereau Philibert.

Dans la même veine, Octave Mirbeau publie en 1899 Le Jardin des supplices, dédicacé ironiquement « Aux prêtres, aux soldats, aux juges, aux hommes qui éduquent, dirigent, gouvernent les hommes, ces pages de Meurtre et de Sang ». Il y livre une satire féroce des milieux politiques de la Troisième République. Le narrateur, petit escroc gênant pour son ministre, est expédié à Ceylan sous prétexte d’une « mission d’embryologiste », mascarade burlesque destinée à l’éloigner.

Le récit bascule dans l’horreur avec la visite du bagne de Canton, guidée par Clara, Anglaise énigmatique, sadique et perverse. Elle entraîne le narrateur dans un bordel flottant, un « bateau de fleurs », où il assiste à des atrocités extrêmes.

Le Jardin des supplices est un roman initiatique, où le narrateur descend dans des ténèbres inconnues ; métaphore radicale de la condition humaine soumise à la « loi du meurtre » ; condamnation de toutes les sociétés – même les démocraties européennes – qui institutionnalisent le crime ; remise en cause de la pseudo-civilisation occidentale et de ses valeurs humanistes hypocrites ; enfin, exercice d’humour noir, qui pousse le lecteur à interroger les frontières entre bien et mal, beau et laid, civilisation et barbarie.

Quelques années après, à la fin de l’empire des Habsbourg, par son alliage d’ironie cruelle, de lyrisme macabre et de lucidité philosophique, La Nouvelle rêvée d’Arthur Schnitzler demeure l’un des textes les plus corrosifs de la belle époque viennoise. Fridolin, médecin bourgeois, voit son couple vaciller après que, au retour d’un bal, lui et sa femme Albertine s’avouent des fantasmes inavouables. Errant dans la nuit, Fridolin croise le désir, la mort et la prostitution, jusqu’à s’introduire dans une orgie masquée de la haute société, dont il est chassé au prix du sacrifice d’une femme inconnue. Le lendemain, les signes de menace et de corruption se multiplient, tandis qu’une mort suspecte semble sceller le secret de la nuit. Rentré chez lui, Fridolin découvre son masque posé sur l’oreiller conjugal et confesse tout à Albertine, qui répond par un apaisement énigmatique. Le récit s’achève à l’aube, laissant le couple face à l’incertitude du désir et de la vérité.

Derrière les froufrous, les uniformes et la bienséance de l’élite, se cachent les ordures d’une société qui ne vit plus la morale mais l’utilise comme paravent. Sexe et passion animent les peintures. La folie de la jeunesse sadique triomphe dans Les Désarrois de l’élève Törless de Robert Musil. C’est là aussi l’articulation de l’esthétique de la Sécession viennoise, qui réinvente le beau, soupçonne le vrai par les pulsions et détourne le bien par l’attrait du mal physique. Les corps désarticulés d’Egon Schiele correspondent aux délires d’une bourgeoisie malsaine vaincue par ses propres contradictions. C’est la crise de la morale bourgeoisie.

La nouvelle inspira Stanley Kubrick, qui, avec Eyes Wide Shut, livra son dernier film, sorti quelques mois après sa mort. Lors de la fameuse scène du bal où la haute-société se réunit dans un manoir pour y accomplir une orgie sur fond de rite religieux, Bill Harford, médecin brillant, entré à l’improviste, erre de pièce en pièce dans le manoir, découvrant des scènes sexuelles masquées sous le regard de spectateurs. Interrompu sous un prétexte, il est conduit devant le maître de cérémonie qui exige un second mot de passe et lui ordonne de se démasquer ; une femme masquée s’accuse alors à sa place. Bill est expulsé et sommé de garder le silence sur ce qu’il a vu. Bill a vu ce qu’il ne devait pas voir. Mais qu’a-t-il vu ? Une orgie d’adultes masqués et consentants. Pourquoi alors toutes ces menaces ? Comment expliquer les disparitions successives, les pressions et les fantômes qui pèsent sur la famille du médecin ? Pourquoi la fille du costumier chez qui il achète son costume lui conseille-t-elle, pour ce genre de soirée, une cape en hermine ? Kubrick montre ce qu’il peut montrer – ce qui est décent, mais tait, tout en le suggérant, le vice secret d’une élite new-yorkaise adepte de soirées orgiaques et ésotériques impliquant des enfants. Tout le film repose sur le regard halluciné et onirique du spectateur qui ne sait jamais si l’on est dans le complotisme et la folie pure ou s’il devine bien ce dont il s’agit.

Publié en 1954, Hécate et ses chiens de Paul Morand, court roman d’une centaine de pages, défie aujourd’hui les exigences contemporaines de « pureté ». La figure d’Hécate, déesse de la lune noire et des seuils infernaux, en fournit la clé symbolique. Le narrateur, Spitzgarner, revient à Tanger trente ans après y avoir été jeune inspecteur des finances et y avoir vécu une liaison violente avec Clotilde, femme mariée. Peu à peu, le soupçon s’installe : Clotilde n’est-elle pas une autre, une figure dévorante et obscure ? À l’image d’Hécate, Spitzgarner y voit une faim latente et monstrueuse.

Pour éprouver cette intuition, il s’enfonce volontairement dans la fange, espérant percer le secret du mal. Il n’en ressort que brisé, déshonoré, condamné à une lente reconstruction, sans avoir épuisé le mystère de l’âme humaine. D’un classicisme rigoureux, tout en ellipses et non-dits, le texte impose une froideur inquiétante : sombre, dérangeant, d’une beauté sévère.

Je demande aux lecteurs de m’excuser de les avoir entraînés dans une littérature peu édifiante. Mais la littérature n’est pas une nappe blanche d’autel : elle est un terrain d’examen. L’absolu de la beauté lutte contre l’absolu du vice. L’écrivain n’est pas le porte-étendard de la moralité ; il vit dans le péché, parmi les pécheurs, les criminels, les rebuts de la société. Il s’assoit dans la fange et siège parmi les vices et les passions. Il les exploite et montre comment noir est le cœur de l’homme. Il y a une mission catholique de l’écrivain, même une configuration christique : descendre dans la fosse aux vipères pour raconter le cœur des hommes et, dans toute cette laideur, le rallier à l’espérance du ciel.

Nicolas Kinosky

© LA NEF le 17 février 2026, exclusivité internet

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant