À l’occasion d’une affaire opposant une religieuse à son ancienne communauté, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’interroge sur la nature juridique d’une cellule monastique : doit-on l’assimiler à un domicile ?

Sœur Élisabeth a appartenu quelques années à une communauté religieuse relevant de l’Église grecque catholique ukrainienne. En raison d’un conflit, elle a dû quitter le monastère. Aux yeux de son ancienne communauté et de son évêque, sœur Élisabeth n’est plus religieuse et doit être considérée sous son identité civile, Zhanna K. Pourtant, elle demande que le monastère continue de la loger dans sa cellule, et la justice ukrainienne lui a donné raison en 2023. Cette cellule serait son domicile et Zhanna K. aurait le droit de revenir y habiter.

L’affaire est aujourd’hui devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). C’est la Grande chambre, formation la plus solennelle de cette Cour, qui sera amenée à trancher la question : une cellule monastique est-elle vraiment un domicile ? Le monastère et Zhanna K. ont remis leurs observations écrites il y a quelques jours. La CEDH a également autorisé le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), organisation non gouvernementale spécialiste de la liberté de religion, à intervenir dans la procédure.

Cette affaire aura un impact sur la reconnaissance des droits des congrégations religieuses dans toute l’Europe. Derrière la question du domicile se cache celle, plus générale, du régime juridique applicable à de telles communautés. Faut-il les traiter comme de simples associations ou prendre en compte les spécificités de leur fonctionnement interne, fondé sur une doctrine religieuse ? En assimilant une cellule monastique à un domicile personnel, la justice ukrainienne a adopté un regard laïque, au risque de se méprendre sur la réalité monastique.

Une cellule monastique n’est pas un domicile personnel

La CEDH protège un droit au respect dû au domicile et s’interroge sur l’applicabilité de ce droit dans une telle affaire. Or, si une cellule pouvait être qualifiée de domicile, elle ne serait pas le domicile personnel d’une religieuse mais le domicile de la congrégation. En effet, la CEDH a déjà reconnu par le passé que des locaux associatifs pouvaient constituer le « domicile » d’une association.

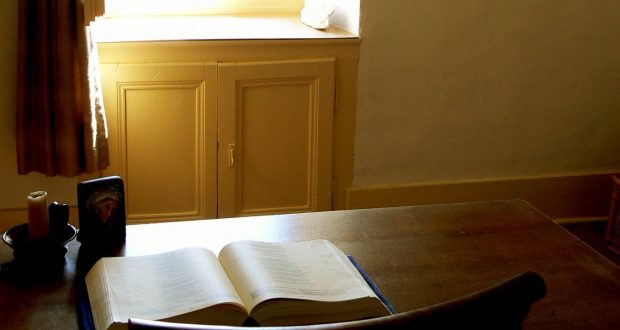

Quoi qu’il en soit, une cellule monastique ne peut pas être dissociée de l’ensemble du monastère. En effet, l’organisation d’un monastère est communautaire et les religieuses choisissent de prononcer des vœux impliquant notamment de mettre tous leurs biens en commun et de renoncer à un domicile propre (vœux de pauvreté), de ne pas fonder de foyer (vœux de chasteté) et d’obéir au supérieur de la congrégation (vœux d’obéissance). Dans ce contexte, les cellules sont considérées comme des espaces de retrait et de prière et non comme des domiciles. Elles sont petites et semblables les unes aux autres. Une religieuse n’a pas le droit d’en changer le mobilier ou d’y inviter des personnes extérieures à la communauté.

Le principe européen d’autonomie des monastères

Cette réalité monastique n’a aucun équivalent laïque. C’est pour cette raison qu’il faut lui appliquer un régime propre, celui de la liberté de religion. D’après la jurisprudence de la CEDH, cette liberté donne à un monastère le droit au respect de son autonomie, afin qu’il puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’État, et notamment définir les conditions pour appartenir à la communauté.

Ainsi, la Grande chambre de la CEDH a déjà considéré dans de précédentes affaires que l’État doit accepter le « droit pour ces communautés de réagir conformément à leurs propres règles et intérêts aux éventuels mouvements de dissidence qui surgiraient en leur sein ». Elle considère également qu’« en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté ».

Ainsi, si la cellule monastique occupée par Zhanna K. n’a jamais été son domicile, cette cellule ne peut pas, a fortiori, être considérée comme son domicile après que celle-ci a quitté le monastère et n’est plus religieuse. Obliger le monastère à loger Zhanna K. impliquerait de la réintégrer à la vie monastique en tant que Sœur Élisabeth ou alors de réviser l’ensemble du fonctionnement de la communauté pour lui prévoir une place spéciale en tant que laïque. Une telle obligation violerait le droit du monastère au respect de son autonomie.

La justice ukrainienne a excédé les limites de sa compétence

En conférant un droit à une ancienne religieuse de revenir habiter dans sa cellule contre la décision du monastère, la justice ukrainienne a outrepassé sa compétence. Elle aurait dû prendre acte de la décision du monastère de refuser la réintégration de Zhanna K., mais non juger de son bien-fondé. Le rôle des juridictions civiles devrait se limiter à la vérification de l’absence d’abus de la part des autorités religieuses, c’est-à-dire à vérifier que les autorités religieuses n’ont pas détourné leur pouvoir dans un but autre que religieux.

Même en refusant une telle approche fondée sur la liberté de religion, un traitement purement laïque pourrait suffire à donner raison au monastère. Un hébergement rattaché à l’exercice d’une fonction, tel un logement de fonction, ne fait pas l’objet de la même protection qu’un domicile personnel. La personne quittant sa fonction doit aussi déménager. Au sens de la CEDH, le droit au respect dû au domicile ne garantit pas le droit de conserver un logement particulier ou situé dans un endroit précis.

Nicolas Bauer*

* Nicolas Bauer est chercheur associé au Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Il est diplômé d’un double master à HEC et Sciences Po Paris, et docteur en droit public. Il enseigne à Sciences Po Strasbourg.

© La Nef exclusivité Internet, mis en ligne le 12 novembre 2025

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant