En plus de son immense œuvre théologique, Newman peut être considéré comme un grand homme de lettres. Joyce, Claudel, Chesterton, Tolkien, Lewis… sont à leur façon ses héritiers ou admirateurs.

« Livres à lire : avant tout Pascal (…). Beaucoup de livres de mystique (…). Bossuet (…). Dante. Tout ce que vous pourrez trouver de Newman ». Voilà le conseil adressé par Paul Claudel à son correspondant Jacques Rivière qui, engagé sur un chemin de conversion semé de cahots, lui demandait ce qui était susceptible de le soutenir. L’œil de poète et de dramaturge de Claudel, cet inclassable chrétien, ne s’y trompait pas, qui reconnaissait à travers les siècles une familiarité entre ces grands noms qui ne tenait pas à la seule foi catholique. Pascal, Bossuet et Dante furent des écrivains chrétiens, mais de même qu’on ne saurait les considérer dépouillés de la foi qui animait leurs écrits, de même il serait malvenu d’oublier le génie littéraire et poétique à travers quoi s’exprima cette foi. Dressant sa liste, Claudel rappelait non seulement l’importance apologétique de John Henry Newman, mais encore sa légitimité d’homme de lettres.

L’influence de Newman dépassa de beaucoup la stricte sphère des ecclésiastiques et des théologiens : il fut pour bien des écrivains un pair ou un maître loué pour la richesse et la « grave beauté de son style ». Le mot est de James Joyce, qui dans Portrait de l’artiste en jeune homme, sa pseudo-autobiographie, plaçait la prose de Newman, « claustrale et veinée d’argent », au-dessus de toutes les autres : « Personne n’a jamais écrit en anglais une prose comparable à celle d’un insignifiant petit pasteur anglican devenu plus tard prince de la seule véritable Église. » Des trente-deux auteurs que, démontrant sa virtuosité et sa grande culture, il entreprit d’imiter à l’épisode 14 d’Ulysse, le seul à n’être pas parodié mais « rendu dans toute sa pureté » fut Newman.

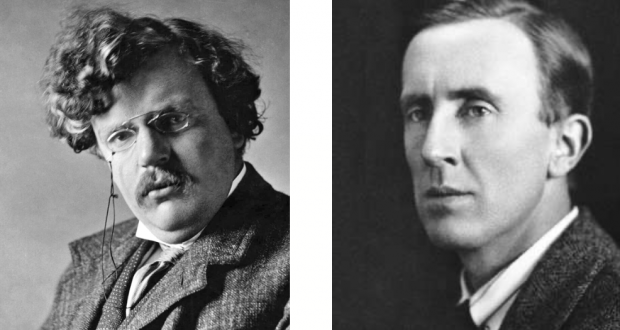

La publication de ce roman en 1922, aujourd’hui considérée comme l’acte de naissance du modernisme en littérature, coïncida avec une autre naissance, moins tonitruante peut-être, mais non moins significative. Cette année-là, un autre écrivain, aussi différent de Joyce qu’il est possible de l’être, Gilbert Keith Chesterton, entrait dans la pleine communion de l’Église. Ce pourfendeur du modernisme tirait lui aussi de Newman quantité d’idées, de fulgurances et de certitudes, tout particulièrement une certaine manière de concevoir la religion, l’imagination et le métier d’écrivain. Curieusement, il voyait chez Newman le contraire de ce que semblait y voir Joyce – ou pour mieux le dire, il retirait de sa lecture une conception du rôle d’auteur qu’il opposait vigoureusement à celle de Joyce, à qui il reprochait un élitisme de mauvais aloi. « Le beau style n’est pas, comme beaucoup le croient, une chose étroite, fastidieuse ou aristocratique, écrivait-il dans le journal The Speaker en 1904. Au contraire, le style est ce qu’il y a de plus démocratique, parce qu’il touche toutes les choses communes d’une même baguette magique. Un homme qui aime assez les autres hommes pour en faire bon usage est un démocrate. Un homme qui aime assez les mots pour en faire bon usage est un styliste. (…) Le plus noble instinct de la cordialité est de parler des choses communes avec soin et dignité. Aucun homme ne l’a mieux fait que Newman. » Chesterton avait sans doute mieux compris, ou mieux, intériorisé Newman, dont il partageait le cheminement de foi (de l’anglicanisme à l’anglo-catholicisme, puis au catholicisme romain) et reprenait, explicitement ou non, des idées qu’il plaçait au cœur de son œuvre : l’imagination comme catégorie de la connaissance ; la détestation de la spécialisation, qui est un des visages du scientisme ; l’importance du regard neuf posé sur le monde ; la suprématie du concret sur l’abstrait, qu’il exprimait avec sa densité si particulière et son sens aigu du paradoxe : « L’abstrait est le symbole du concret. Dieu a créé le concret, mais c’est l’homme qui a créé l’abstrait. » Il se faisait ainsi l’écho du maître qui avait écrit avant lui : « Ce qui est concret exerce une force et crée une impression sur l’esprit avec lesquelles aucune abstraction ne peut rivaliser. (…) Il est dans la nature humaine d’être plus affecté par le concret que par l’abstrait. » Bien sûr, Chesterton ne fut pas un simple paraphraseur : il fit également sienne, en lui conférant sa propre légèreté et originalité, la méthode apologétique de Newman, que le professeur David Pickering, dans un article consacré au sujet, appelle « interdisciplinaire », car elle mêle « littérature, histoire, culture et théologie ». Sur d’autres points, il poursuivit l’œuvre de Newman et la poussa vers de nouveaux horizons, comme le montre Pickering : « D’une manière générale, les différents aspects de la théologie de Chesterton, considérés ensemble, constituent un développement singulier de l’épistémologie théologique de Newman. »

En tant que figure majeure de la littérature édouardienne, Chesterton influença à son tour quantité de grands noms : Claudel, bien sûr, mais aussi Jorge Luis Borges, Graham Greene, Evelyn Waugh, et J. R. R. Tolkien, qui ramena C. S. Lewis au christianisme en lui conseillant la lecture de L’Homme éternel. Par le biais de Chesterton, Lewis reconnut en Newman un modèle, un maillon de la longue chaîne des défenseurs de la sapientia (c’est-à-dire de la sagesse métaphysique) face au rationalisme grinçant, au même titre que Jonathan Swift, Alexander Pope ou le Dr Johnson (on pourra lire à ce sujet La Restauration de l’homme de Michael Aeschliman). Ainsi, indirectement ou non, bien des auteurs ont été « influencés par Newman, peut-être plus profondément que ce que l’on a pensé jusque-là », comme le suggère Pickering.

Ajoutons que les Tracts publiés dans les années 1830 par le mouvement d’Oxford (dont Newman était le chef de file), ces quatre-vingt-dix textes défendant et illustrant l’anglo-catholicisme face à la libéralisation rampante de l’Église anglaise, eurent un retentissement au-delà des cercles théologiques et littéraires. On ne peut imaginer les mouvements artistiques du préraphaélisme et des arts & crafts sans cette assise-là, sans l’expression vigoureuse et polémique du sens liturgique et esthétique de Newman, dont le médiévalisme parut si exotique aux Victoriens. Deux ans après l’entrée de Newman dans l’Église catholique, la Confrérie préraphaélite voyait le jour, en 1848. Elle proclamait son adhésion à des canons esthétiques qu’elle disait trouver dans le Moyen Âge – c’est-à-dire, au pays d’Henry VIII, dans le catholicisme. Tel était en tout cas le soupçon. On accusa les préraphaélites de verser dans la mariolâtrie, de jouer aux moines, de pécher par excès de préciosité et de féminité. Tous reproches que l’on faisait aux membres du mouvement d’Oxford. Osons-le : sans Newman, peut-être n’aurions-nous pu contempler la féérie vibrante des tableaux de Millais (qui peignit un portrait du cardinal en 1881), ni la délicatesse mélancolique des dames de Rossetti, ni la verticalité des figures de Burne-Jones et de William Morris.

Ce dernier constitue le fil qui relie Newman à notre dernière grande plume. Traducteur, poète, éditeur et écrivain non moins que peintre, illustrateur, vitrailliste et tapissier, et tout athée qu’il était, Morris fut un des grands inspirateurs de Tolkien – inspirateur esthétique, mais aussi philosophique (c’est sans doute à lui que Tolkien doit tout ou partie de son amour pour les beaux objets, de son admiration pour l’artisan habile de ses mains, qui transparaissent tant dans toute son œuvre). Quand Tolkien et ses frères perdirent leur mère, ils furent confiés à la garde du père Francis Morgan, de l’oratoire de Birmingham. Ce prêtre hispano-britannique, qui fut pour eux le père qu’ils n’avaient pas eu, avait été élève de Newman. À travers lui, la pensée et le style du cardinal modelèrent ceux du futur écrivain. Où que l’on regarde dans le passé et les goûts de Tolkien, il nous semble voir en toile de fond la maigre silhouette purpurine – et pourtant, curieusement, on ne trouve presque aucune mention explicite de Newman sous sa plume. Rien qui s’approche des hommages appuyés d’un Chesterton ou d’un Claudel. Or il ne fait pas de doute que le monde aurait été privé de son chef-d’œuvre si l’auteur du Seigneur des Anneaux n’avait baigné dès l’enfance dans un environnement tout saturé de l’intelligence du grand homme. Les personnages de Tolkien, qui vivent dans un passé imaginaire, sont appelés à la sainteté non moins que les hommes nés après la Révélation. Car, ainsi que le professait Newman, la sainteté est le plan de Dieu pour tous, chrétiens et non chrétiens. Grands et petits. Hommes et Hobbits.

Si les grands saints sont des inspirateurs pour les fidèles, les grands écrivains le sont aussi dans leur domaine propre, et leur gloire s’exhausse de leur fécondité. Non content d’inspirer par sa vie une longue série de conversions, par sa théologie une foule de penseurs profonds, John Henry Newman connut une postérité artistique et littéraire d’une qualité et d’une variété dont peu d’autres grands noms peuvent se vanter, et presque aucun autre saint.

Hubert Darbon

© La Nef n° 385 Novembre 2025, mis en ligne le 13 novembre 2025

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant