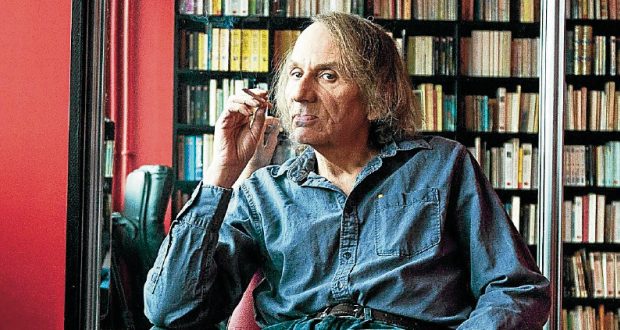

Michel Houellebecq a publié en janvier son nouveau roman, Anéantir. Événement éditorial désormais incontournable, nous l’avons lu pour vous.

«Je suis catholique dans le sens où je donne l’horreur du monde sans Dieu… mais uniquement dans ce sens-là en fait. » Sous le titre aux accents pascaliens Misère de l’homme sans Dieu. Michel Houellebecq et la question de la foi, un très stimulant recueil d’articles explore les multiples facettes du sujet jusqu’à Sérotonine. Tentons d’y voir clair à notre tour, après la lecture d’Anéantir, aidée par deux guides qui hantent les romans de Houellebecq : Balzac pour l’horreur du monde et Huysmans pour la foi.

« Indiquer les désastres produits par les changements de mœurs est la seule mission des livres », écrivait Balzac. Depuis Extension du domaine de la lutte, Houellebecq suit la consigne. Peu soucieux de ce que les individus sont supposés avoir gagné, il explore ce que la civilisation occidentale a perdu. Devant une modernité qui fait de tout changement un progrès, voire de toute évolution une révolution, il exhibe sans relâche les effets désastreux dissimulés. Ses héros errent sans but dans un monde déshumanisé. Parfois, ils se souviennent que des liens ont existé ; parfois, ils tentent maladroitement d’en recréer. Hanté par les dégradations irréversibles, Houellebecq est souvent traité de réactionnaire. Insulte ? Non, évidence : dans un monde de l’idolâtrie du progrès, c’est-à-dire depuis les Lumières, romancier réactionnaire est un pléonasme (c’est pourquoi Hugo ne sut écrire que des épopées).

Réactionnaire puisque romancier, donc, et laissant aux théâtreux leur prétention à faire œuvre citoyenne. Face à l’athéisme embourgeoisé, Houellebecq affirme qu’aucune civilisation ne peut survivre « sans une religion quelconque » ; face au rationalisme policier, il rappelle que nul ne saurait vivre sans légende fondatrice ; devant les chantres aveuglés de la « libération » sexuelle pour tous, il révèle la solitude désespérée des moins jeunes, moins beaux, moins cool et dévoile les hôtels sordidement festifs du tourisme sexuel ; au féminisme militant, il oppose le suicide du mâle blanc vieillissant, grand perdant d’une compétition sexuelle qui a instauré, là comme ailleurs, l’ère du jetable sous le slogan de l’émancipation. Mondialisation heureuse, utopie sexuelle communautaire : même mensonge, même cruauté. Réactionnaire, oui, chaque fois qu’il fait son travail de romancier, montrant « la senteur cadavéreuse d’une société qui s’éteint », pour citer encore Balzac.

Peut-on échapper au désastre ?

Exilés dans cet Occident en putréfaction, les personnages de Houellebecq luttent parfois contre le processus de dégradation. Anéantir reprend donc la question que tous les autres romans ont posée : peut-on échapper au désastre, collectivement ou individuellement ? Peut-on sauvegarder quelque chose de l’ancien monde ? Question récurrente, qui situe toute l’œuvre entre nostalgie d’un monde perdu, cynisme satirique et besoin à peine avouable de croire tout de même à quelque chose, fût-ce de « merveilleux mensonges ». Olivier-Thomas Venard note joliment, à propos des poèmes : « Espérance, foi et charité lui sont présentes non comme vertus mais, si l’on ose l’expression, comme pulsions théologales ».

L’ancien monde a mille visages, mais ses chances de survie sont toujours réduites : religions traditionnelles face à une sorte de gigantesque supercherie médiatico-new age (La possibilité d’une île), vierge de Rocamadour face à l’islam (Soumission), agriculture face à la mondialisation (Sérotonine)… Dans Anéantir, l’ancien a surtout le visage de vieux hommes affaiblis, plus spécialement d’Édouard, le père du héros Paul Raison. La famille est la société en miniature. Depuis Balzac, on ne peut oublier que le sort réservé au père, figure divine et royale, en dit long sur le rapport au passé. Le XIXe siècle balzacien était la réplique sismique du parricide révolutionnaire ; près de deux cents ans plus tard, Houellebecq se demande si le père est encore sauvable, s’il peut survivre à l’AVC et à la froideur de l’EHPAD.

Tout grand roman se situe à l’intersection de l’individu et de la société. La bonne idée d’Anéantir est de concentrer dans le temps les fins de vie respectives du père et du fils, qui sont aussi deux générations. Raccourci temporel fécond, car il permet de juxtaposer l’ancien et le nouveau. Au père, la province, la maison de famille, la présence des enfants ; au fils, Paris, l’appartement fonctionnel moderne, le refus de la procréation. Anéantir est le roman de la fin de la paternité. La famille y est de l’ordre de la nostalgie. On pense à un poème de jeunesse du Bruno des Particules élémentaires : « Il subsiste dans une certaine mesure, des familles / (Étincelles de foi au milieu des athées, / Étincelles d’amour au fond de la nausée). »

Les fins de vie du père et du fils ont toutefois un point commun : elles bénéficient d’une de ces femmes oblatives dont Houellebecq a le secret. Sans doute le couple uni est-il la dernière utopie de ce monde sans Dieu ni foi, qui brise les ménages pour rendre l’individu seul face au marché (désastres produits par la pilule, note Houellebecq). Tandis que Madeleine se voue à Édouard, Prudence prend soin de Paul. Elle le fait en héroïne houellebecquienne : une « femme pot-au-feu », qui sait « se transformer en fille », selon l’idéal habituel.

De Balzac à Huysmans

Ici le romancier quitte Balzac et revient à Huysmans. De l’horreur du monde sans Dieu, on passe à la question de la foi. Houellebecq reprend le dialogue qui avait tourné court, lorsque le héros de Soumission glissait dans l’islam par confort (1). On sait que Huysmans mourut d’un cancer de la bouche et refusa la morphine pour s’unir aux souffrances du Christ. En attribuant la même maladie à son héros, Houellebecq met une fois de plus en tension l’ancien monde et le nouveau. Au sujet de la morphine, on mesure l’écart dans une remarque du médecin de Paul : « il y a les gens qui sont aimés jusqu’à leurs derniers jours, ceux qui ont eu un mariage heureux par exemple. C’est loin d’être le cas général, croyez-moi. Dans ce cas, je trouve que la pompe à morphine fait double emploi, l’amour est suffisant. » Le Paul de Houellebecq est donc un Huysmans sans Dieu, dont l’agonie est adoucie par la jouissance corporelle. De l’auteur d’En route devenu oblat, le héros de Soumission ne voulait déjà retenir qu’une pâle copie pantouflarde : « Le seul vrai sujet de Huysmans était le bonheur, un bonheur bourgeois douloureusement inaccessible au célibataire. » Pas de meilleur résumé d’Anéantir, sans doute, tant la seule misère de l’homme est de vivre sans femme, mais pas de pire trahison, en revanche, de l’agonie de Huysmans, fondée sur la foi en la réversibilité des mérites.

Si Anéantir est un roman sur la fin de vie qui démasque la barbarie euthanasique, il ignore une dimension que Huysmans et Pascal n’ont négligée ni dans leur œuvre ni dans leur vie : la souffrance rédemptrice. En ce sens, les deux pierres d’achoppement de Houellebecq n’ont pas changé depuis son premier roman. Elles se nomment l’Incarnation et la Croix. Elles supposent l’une comme l’autre que le corps puisse être l’instrument d’un salut qui ne se confonde pas avec l’extase sexuelle. Misère de l’homme sans Dieu ? Surtout misère de l’homme sans femme et bonheur de l’homme avec une femme. La femme houellebecquienne dispense autant de Dieu que de la morphine. Nulle place à la prière pascalienne pour le bon usage de la maladie.

Au fond, Houellebecq exige que le Corps livré de Dieu soit, dans l’ordre sensible, plus vivifiant que le corps offert d’une femme. La comparaison est faite dans La Possibilité d’une île, justement à propos de Pascal : « on sentait à le lire que les tentations de la chair ne lui étaient pas étrangères, que le libertinage était quelque chose qu’il aurait pu ressentir ; et que s’il choisissait le Christ plutôt que la fornication ou l’écarté ce n’était ni par distraction ni par incompétence, mais parce que le Christ lui paraissait définitivement plus high dope. » Pascaliens inachevés ou libertins refusant le pari, tous les héros de Houellebecq font le choix inverse. Les questions théologiques se dissolvent dans la divinisation du plaisir sexuel. Houellebecq attend peut-être une nuit de feu pascalienne ou une extase à la sainte Thérèse pour se mettre à genoux…

On se souvient du mot de Barbey à la lecture d’À rebours : « Après un tel livre, il ne reste à l’auteur qu’à choisir entre la bouche d’un revolver ou les pieds de la Croix. » Dans sa préface parue vingt ans après, Huysmans se contenta d’ajouter : « C’est fait ». La bouche du revolver ou les pieds de la Croix. L’alternative est-elle aussi celle des narrateurs de Houellebecq, sinon de l’auteur, depuis près de trente ans ? Peut-être, mais en ignorant la Croix et en mettant leur salut dans la bouche des femmes, ils finissent parfois par donner l’impression de jouer avec un revolver qui n’est pas chargé.

Henri Quantin

(1) Sur Soumission, voir H. Quantin, Couvrez ce saint, Cerf, 2015, p. 109-156.

- Michel Houellebecq, Anéantir, Flammarion, 2022, 730 pages, 26 €.

- Caroline Julliot et Agathe Novak-Lechevalier (dir.), Misère de l’homme sans Dieu. Michel Houellebecq et la question de la foi, Flammarion, 2022, 384 pages, 14 €.

© LA NEF n°344 Février 2022

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant