Il y a des légendes faites de chair et d’os. Reinhold Messner en est une. Produit d’une chimie naturelle croisée entre montagne et forêt, présence païenne d’un Siegfried égaré dans une vallée bénie par Marie, il est né de ce Tyrol du sud où la verdeur autrichienne pâlit au soleil dardant italien. Les pâtures acidulées comme des pâtes d’amande roulent sous un air doux et chaud. L’italitude métissée à la rigueur germanique rappelle dans ces vallées délicates où se marient les dentelles de pierres, les jarretelles de cailloux, les robes de prairies et les décolletées plongeants des falaises, l’ancien empire. C’est la rencontre du nord et du sud, le grand mélange de l’empire du milieu, le suprême de l’Europe. La vigne coule des montagnes, sur des rochers poignent des castels. Des Ritals en culotte de cuir yodlent. L’assiette de Knödels aux épinards frais est arrosée d’un Lagrein rouge-mûre profond en bouche comme un final de Verdi. Le rococo côtoie un gothique grave et sanglant. Santa Maddalena couchée sous les Dolomites est le nombril du monde. Gravitent les anges aux yeux bleus de Mariahilfe, le visage buriné de saint Pancrace à Natturno, Tristan et Iseult au château de Runkelstein. Ces Italiens du nord sont trapus, solides carcasses, parlent une langue embarrassée de foin et d’orge. Ils sont faits pour la montagne, la montagne est faite pour eux.

« Homme, toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir et tu contemples ton âme, dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n’en est pas un gouffre moins amer. » Baudelaire et les romantiques ont pris la mer pour le lieu d’un défi, d’un duel et d’un duo grandioses entre la force des éléments et la hardiesse de l’homme. La montagne pour Messner est l’autre lieu de cette vérité. C’est dans ce wichtiger zeit que l’homme s’affronte lui-même ; il est face à lui, devant lui le sommet, la vie grandiose ou la mort et l’échec. Il y a la gloire, suprême des vanités ; il y a la gloire métaphysique, celle d’accéder, au ciel de la vérité pure et inatteignable. Toute la vie de la montagne est un jeu perpétuel qui va de la folie à l’ardeur, de l’ardeur à la folie et se déplace du triomphe à la mort, de la mort au triomphe.

L’alpiniste s’abandonne et se perd ; sombre dans les hauteurs ; son ombre glisse dans les mâchoires monstrueuses de la montagne. Une autre tauromachie. Le ninja en anorak, zen, sur les chemins, semble voler, pas à pas, léger, libéré du cuir et des cordes, doué par la grâce, lancé par le miracle, propulsé par l’extase. Mais l’homme, à tout coup, obéit à sa loi ; pire encore, à son humeur de folle. La montagne, la dévoreuse, bénit ou maudit, accorde, ou non, sa grâce. Elle vous avale et vous recrache. Et l’homme se noie dans les eaux du Léthé.

En montagne, le véritable combat est contre soi-même : maîtriser son corps, se discipliner, régler son assiette, avoir les nerfs d’acier, supporter le danger, rythmer son cœur, sentir le vide sous ses pieds comme un tapis d’Iran et le poids du silence comme un pull mérinos, ne pas succomber à la légèreté, ne pas tomber dans le péché d’orgueil, rester humble. On n’aime pas la montagne, on la respecte. C’est une divinité. Quelques doigts sacrifiés font un bel offertoire. Il faut souffrir. C’est la promesse salutaire du sommet. Sans cela, les portes vous restent fermer. On n’atteint pas la vérité de la cime, la pointe lucide des hauteurs, la flèche cruelle qui mène à la lumière sans se séparer de soi, sans l’épuisement du corps, l’asphyxie de l’esprit par la folie, les engelures brûlantes comme on ferait brûler les épices, les aromates dans le feu sacré. La vocation d’un homme à la robe bénédictine pour finir sa vie au pénitencier du Christ est un mystère insondable. L’appel de la montagne l’est tout autant. Pourquoi donc des hommes ont voulu monter là-haut jusqu’à en mourir ? Il y a dans l’âme quelques profondeurs où se battent la vie et la mort et produisent des potions étonnantes.

Toutes les disciplines, dans les arts, observent leur propre querelle. En rhétorique, l’atticisme se distingue de l’asianisme, l’épure et la pureté face à la boursoufflure et l’emphase. Vinrent ensuite les Anciens contre les Modernes, l’opéra français contre l’italien, Ingres contre Delacroix. Il y a dans l’alpinisme ces mêmes querelles indépassables, Messner défend et illustre le style alpin remarquable par ces cordées de deux, trois personnes ; la rapidité des mouvements face au style expédition lourd et vulgaire, colonisateur de la nature. Les alpinistes, alors que la technique a propulsé l’homme au-dessus du soleil, sont rendus pareils à des explorateurs d’un ancien temps mais ringards et dépassés, qui tiennent un rôle de découvreur, de premier arpenteur sans rien offrir à la civilisation sinon des promesses de vies impossibles. Le navigateur bouscule le monde, l’alpiniste fascine mais la civilisation, l’ingrate, n’en avance pas moins. Ils sont inutiles et si nécessaires, accomplissent des prodiges d’inintérêts, déplacent les frontières naturelles de l’homme. Ils montent, tutoient un ciel vide ou habité, accomplissent des œuvres métaphysiques et physiques. Ils croient en tout, à l’esprit de la Nature, au concept de Dieu, au Seigneur Jésus Christ comme à Vischnou, au Sol Invictus comme au démon qui constitue le To Olon. Ils voudraient être Colomb, mais banalisent des chemins pour rien ; ils singent les Maîtres rhénans mais prêtent à Sisyphe l’absurdité de l’ascension ; ils ragent de n’être point rapace, Pégase ou quelconque demi-dieu mais avancent, toujours, déterminés, le regard droit devant, en règle. Ils s’appellent Balmat, Terray, Hillary, Loretan et Chamoux.

Très tôt, Reinhold Messner, fils d’éleveur de lapins, né en 1944 à Bressanone, a quitté sa famille pour une autre. Il s’est abandonné à la montagne comme on prend un navire, comme on entre au couvent, avec ce vague croisement d’impressions : mourir au monde, partir à l’aventure. Il a d’abord tété le sein de la pierre maternelle ; adolescent, le silex a déchiré ses doigts ; son corps ensuite s’est frotté aux parois féminines ; sa bouche a goûté au parfum saumâtre de la glace. Il a vécu dans les bourrasques d’un monde de roches, de pics, d’éboulements de neige et de boue. Dressé par la nature. Il est le Casanova des montagnes, son maître Walter Bonatti, le latin lover des alpes, en retraite dans les années 1965.

Insolent de facilité, Messner accumule les triomphes du jeune général dans les Alpes ; il enchaîne les records, les premières traversées ; il fend la Suisse en deux. Les Alpes, de la France à la Slovénie, sont déjà trop petites pour lui. Un plat pays. Messner veut pousser plus loin son empire. Il part, consul de Santa Maddalena au Pakistan, vers l’Asie. Mais le jeune empereur s’assoit sur un trône branlant. Pendant l’été 1970, son périple glorieux vire au drame alors que lui et son frère Günther ouvrent une voie secrète du Nanga Parbat et qu’une tempête les disperse. Une avalanche emporte Günther qui supporta d’abord le mal des montagnes changé en œdème pulmonaire. Reinhold, après une nuit d’hallucinations démentielles où le diable le malmenait comme un champion avec des forces inconnues, où la lune crachait du sang et la neige sentait la viande grillée, est retrouvé épuisé, presque mort. Il est amputé de six orteils. La Montagne accomplit son ouvrage de grande déesse. S’est-il laissé prendre par la vanité de la performance, l’ivresse du succès jusqu’à délaisser son frère ? Était-il trop sûr de lui et s’est-il, hautain, mesuré à la divinité qui châtie l’ubris des hommes ? Le drame du Nanga n’en finit pas de faire couler l’encre de toutes les théories et le fiel des méchants.

Messner malgré cela assoit son empire, confirme son talent, trace sa légende. Il n’est déjà plus un homme avec ses trois cœurs, trois poumons, trois jambes, quatre bras, un dos en cailloux, des yeux de verre. Au cours des années 80, il accomplit des « premières », l’Everest en solitaire, les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, puis les points culminants des sept continents. Sans oxygène.

Reinhold Ier est Kaiser de l’Himalaya, roi de l’Everest et de l’Anapurna, archiduc du Karakoam, duc du Nanga Parbat et du Puncak Jaya, Grand prince du Manaslu, prince du Nowshak et du Monte Pelmo, vicomte de Marmolada, baron de l’Aconcagua et du Shishapangma, comte des Droites, de l’Eiger, du Chamlang, du Kangchenjunga, du broad Peak et du Cho Oyu, Margrave du Gasherbrum, vicomte du mont McKinley, prince du Kilimandjaro, protecteur du Makalu, du Lhoste, du Vinson et voïvode du Chimborazo.

À l’âge où le boxeur raccroche ses gants, que le nageur retourne au vestiaire, que le footballeur tire son dernier penalty, Messner passe à l’expédition pédestre. Il a quarante ans, un souffle long motive le moteur de Ferrari de son corps. Il traverse le Tibet, y trouve le Yéti, en 1986, puis visite le Bhoutan, l’Antarctique en 1990. Le désert du Xinjiang l’attend en 1991, puis en 1993 le Groenland, la Sibérie et le Canada. Viennent la Puna Argentine et l’Altaï mongole. Au tournant du millénaire, la Géorgie. Il revient à la soixantaine à son ex-fiancée, l’Everest, pour repartir, séduit, dans le désert de Gobi et s’arrête, enfin, au Pakistan. Messner est l’homme vivant. Il échappe au roman et pas à un romancier n’aurait su, n’aurait pu l’inventer. Rien n’a d’emprise. Il y a chez lui cet insatiable goût de la terre, comme Paul Morand sous d’autres latitudes. Il est un cosmopolite des hauteurs. Sans visa, un migrant céleste, une partie d’un tout, un stoïcien, un spiritiste, un croisement fatal entre Frison Roche et René Guénon. Il est un peu de Raspail et plus encore de Joseph Kessel, tourné vers le monde, le regard lointain, l’âme bouillante dans un corps impavide face à l’absolu. Il n’est vivant que dans un plaisir en mouvement.

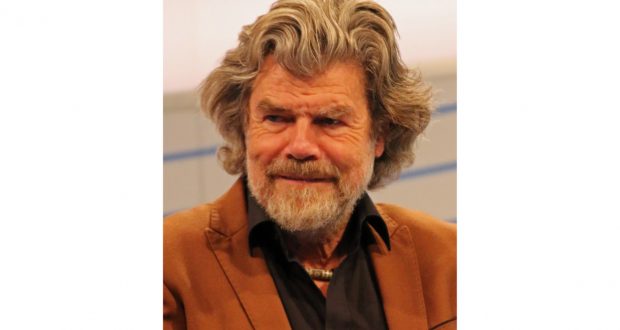

Après une carrière en politique chez les Verts, Messner est dans un fauteuil. Il écrit. Cet homme du rythme, de l’aventure, s’est assis. Il écrit. Il écrit bien. J’ai eu la chance de le rencontrer à Bolzano, au musée qu’il a dédié à l’alpinisme, dans un château qui surplombe la ville. C’est un petit vieux, tassé, à la crinière grise. Un vieux lion qui se cache sous les ombres pour siester. Son château où médite une théorie de bouddhas possède une salle, sorte de sacellum romain, où reposent les images des ancêtres de l’alpinisme, des jeunes gens disparus en expédition, des hommes beaux, aux yeux bleus, jeunes barbus, frais, mangés par la grande dévoreuse.

Lui est vivant, eux sont morts, blowing in the wind.

Nicolas Kinosky

© LA NEF le 1er août 2022, exclusivité internet

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant