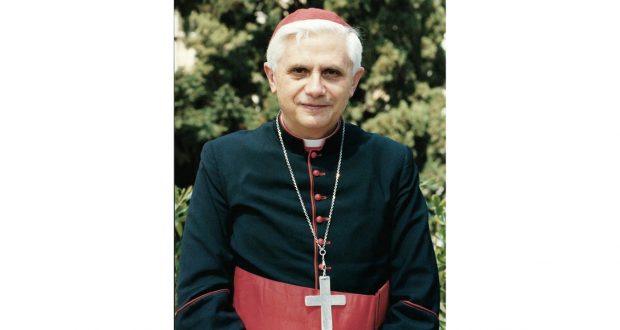

Benoît XVI (1927-2022) est mort le 31 décembre dernier. Il a marqué son époque en tant que théologien, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (1981-2005), puis en tant que pape (2005-2013). Présentation d’une vie et d’une œuvre extraordinairement riches.

Joseph Ratzinger naquit et fut baptisé le 16 avril 1927 – un Samedi saint – à Marktl am Inn, en Bavière, l’année de la publication de Mein Kampf de Hitler. Son père, Joseph, était commandant de gendarmerie ; sa mère, Maria, avait été boulangère. La famille se déplaça au gré des mutations du père. Elle résistait à l’idéologie mortifère en puisant dans la piété populaire, notamment mariale, et liturgique. Fluet mais en bonne santé, Joseph était un élève appliqué, qui écrivait au crayon, apprit le latin et le grec. Introverti de nature, il sortait de lui-même quand il s’agissait de communiquer aux autres ce qui est vrai et important (1).

En 1939, Georg, son frère aîné, et lui entrèrent au (petit) séminaire diocésain de Traunstein. Joseph, qui avait douze ans, confessera appartenir « à cette catégorie de gens qui ne sont pas faits pour l’internat » (p. 102) ! L’école fut bientôt dans le collimateur du régime nazi et, de gré, sur la base du volontariat, ou de force, enrôlés malgré eux, il fallut que tous entrassent dans ce mouvement d’embrigadement. Ratzinger appartenait à cette seconde catégorie. Quand Hitler déclencha son offensive tous azimuts, le pensionnat devint en partie un hôpital militaire. Les séminaristes côtoyèrent ainsi des soldats gravement blessés. « Dans le monde de l’horreur, la littérature est un refuge. Les livres devinrent les amis du jeune Ratzinger » : les grands poètes allemands – Goethe plus que Schiller –, les œuvres de Hermann Hesse : on retrouvera cet amour initial de la poésie et de l’expression littéraire dans toute sa production théologique (p. 130).

En 1943, les séminaristes furent mobilisés et Joseph, qui avait 16 ans, fut affecté à la détection aérienne de Ludwigsfeld, près de Munich. Lui et ses condisciples purent concomitamment poursuivre leur scolarité au Maximiliangymnasium. En septembre 1944, Ratzinger fut démobilisé mais trouva chez lui, à Hufschlag, l’ordre de réquisition pour le service du travail afin de forer un terrain dans le triangle frontalier Autriche-Hongrie-Tchécoslovaquie. Le camp était dirigé par des nazis qui voulurent forcer les jeunes ouvriers à s’engager volontairement dans les Waffen-SS, mais Joseph en fut dispensé avec mépris car il se destinait à devenir prêtre. Là, il croisa un convoi de Juifs hongrois, dont il apprendra le sort après la guerre. De retour chez lui, il reçut encore un nouvel ordre d’affectation au centre de distribution de la Wehrmacht à Munich. Il parvint cependant à rester dans la caserne de Traunstein.

Si Hitler se suicida le 1er mai 45, les SS poursuivirent leur œuvre funeste : 66 personnes, majoritairement juives, furent exécutées le lendemain à Traunstein. S’exposant à des représailles mortelles, Ratzinger décida alors de déserter et rentra à Hufschlag. Le 7 mai, il fut fait prisonnier de guerre par les Américains, transféré au camp de Bad Aibling d’où il sera libéré le 19 juin suivant. Il venait d’avoir 18 ans.

Formation et ordination

Dans une Allemagne en décombre, morcelée, anéantie par la défaite morale et politico-militaire mais rachetée de la tyrannie du national-socialisme, ce « Moloch anti-spirituel » (p. 171, 204), les deux frères Ratzinger, rejoignant le séminaire de Freising, entrèrent enfin « dans le monde de la science, de la théologie et de la communauté des futurs prêtres » (p. 185). Libérés de la chape totalitaire, c’était un monde de possibles qui s’offrait à eux. « Nous nous sentions tous progressistes », dira Ratzinger, pour « renouveler la théologie » et « rendre ainsi l’Église plus vivante » (p. 186). L’expérience qu’il avait faite des « portes de l’enfer » (p. 206) donnera à sa pensée le tour apocalyptique qui en est la marque de fabrique.

À Freising, Ratzinger, étudiant assidu, s’ouvrit à la philosophie moderne, qu’elle soit phénoménologique, existentialiste ou personnaliste. Il traduit en allemand la question disputée de saint Thomas sur la charité, ce qui lui donne le goût de l’accès direct aux sources et il n’est pas anodin de constater que sa première encyclique comme pape portera sur le même sujet. Il s’intéressa aussi à la littérature : Huxley, Orwell, Hesse, et découvrit notamment les auteurs français contemporains : Mauriac, Claudel, Bernanos. Mais c’est surtout la rencontre avec saint Augustin qui le bouleversa : il partageait avec l’évêque d’Hippone la même quête de vérité sur l’essentiel : Dieu et l’âme, et rien d’autre ! Ils avaient tant en commun : la foi comme fondement du savoir, la connaissance de Dieu comme lieu de la connaissance de soi, l’aspiration au calme de la contemplation, un désir de poursuivre une œuvre théologique contrarié par les charges ecclésiales, la nécessité d’entrer dans l’arène afin de pourfendre l’erreur. Ratzinger considéra Augustin comme son maître, certes, mais aussi comme son ami et son contemporain.

En septembre 1947, Ratzinger commença ses études en théologie à Munich. Ce sont les théologiens non conformistes, voire en délicatesse avec Rome, qui le marquèrent, surtout Söhngen, « questionneur radical et critique » en même temps que « croyant convaincu » (p. 275), qui décela le talent exceptionnel de son disciple. Parmi ses lectures clé : L’esprit de la liturgie, de Guardini, qui sortit Ratzinger de son scepticisme initial à l’égard du Mouvement liturgique dans lequel il voyait jusque-là « un rationalisme et un historicisme unilatéraux » (p. 288) ; Catholicisme, de Lubac, qui lui sera d’un grand secours pour la rédaction de sa thèse doctorale sur « Le peuple et la maison de Dieu dans la doctrine de l’Église d’Augustin ». De Lubac, Ratzinger retiendra l’importance de « réfléchir avec les grands maîtres de la foi », en puisant aux sources de la patristique, tout en ne s’arrêtant pas « à l’ancienne Église, mais [en découvrant] le noyau réel de la foi sous les couches sclérosées afin de lui redonner force et dynamisme » (p. 298). Ratzinger s’attacha aussi à la pensée de Newman sur la conscience et sur le développement de la doctrine.

C’est à Munich que Ratzinger s’ouvrit à de nouvelles dimensions de la vie culturelle : le théâtre (Shakespeare, Claudel) et l’opéra. Il semble qu’il ait traversé une crise romantique, ce qui est plutôt rassurant avant que d’embrasser la condition du célibat ecclésiastique ! Le 29 juin 1951, J. Ratzinger reçut l’ordination presbytérale du cardinal Faulhaber. Suivit un temps de véritable insertion pastorale où le jeune prêtre exerça la fonction de vicaire paroissial. Il réalisa sur le terrain l’impact du nazisme sur toute une génération en termes de perte de la foi.

Premiers enseignements

Un an plus tard, il devint chargé de cours au séminaire de Freising ; en 1954, il accepta la chaire de dogmatique et de théologie fondamentale à Freising, s’imposant d’emblée par « la clarté de son langage, l’acuité de son intelligence, le talent inouï et la fluidité de son expression » (p. 343), son « utilisation fascinante d’images, de signes et de symboles » par lesquels il introduisait « beaucoup plus profondément dans le mystère de Dieu que par des définitions rationnelles » (p. 345). Il parlait « à partir du centre » (p. 539). Sa théologie était « plausible », apportant des réponses à des questions concrètes. C’était « un Mozart de la théologie », dira un de ses étudiants (p. 346). Sa méthodologie, qui sortait des sentiers battus, lui valut « l’étiquette de théologien résolument progressiste, […] d’un catholique de gauche » (p. 343).

Sa thèse d’habilitation sur la notion d’« histoire du salut » chez saint Bonaventure égratignait un certain nombre d’idées reçues propagées par ses pairs. Parmi eux se trouvait Schaum, l’un des examinateurs de la thèse, membre aussi du jury, adversaire de Söhngen qui restait le directeur des travaux de Ratzinger. Schmau rejeta cette thèse d’habilitation, dénonçant le dangereux « modernisme » de celui qui avait eu l’audace de marcher sur ses plates-bandes médiévales. L’avenir professoral de Ratzinger était clairement compromis. Notre théologien trouva cependant une issue en soutenant à nouveau la dernière partie de son étude, qui, elle, n’avait pas été incriminée par Schaum. Au terme d’une seconde prestation tout aussi houleuse, Ratzinger obtint son titre de professeur.

Si la majeure partie de son travail initial est restée au fond d’un tiroir pendant 54 ans, Seewald relève que ce n’est pas en vain que Ratzinger avait travaillé. Sa réflexion sur la question de la Révélation lui sera utile lors des débats conciliaires, de même que son investigation au sujet du rapport entre foi et politique quand il s’agira de prendre position sur les théologies de la libération. L’affaire de son habilitation fut la première expérience qu’il fit d’une hostilité à son endroit qui deviendra son lot quotidien.

Alors même que Pie XII venait de s’éteindre, parut un article dans lequel Ratzinger mettait en garde, malgré des statistiques favorables au christianisme en Europe, contre le paganisme qui s’était installé au cœur de l’Église en raison de la coïncidence de cette dernière avec le monde. Le « plus jeune professeur de théologie du monde » (p. 367) plaidait pour une « dé-mondanisation » de l’Église, qui devrait passer désormais par une plus grande circonspection à donner les sacrements et par le renoncement progressif à un rayon d’action illusoire. Pour rendre compte du salut des non-chrétiens, Ratzinger soutenait que Dieu se sert du petit nombre à la manière d’un point d’Archimède, à partir duquel il soulève la multitude. Cette première publication par voie de presse conforta « la réputation de Ratzinger en tant que théologien ultra-moderne » (p. 377) et lui valut d’être évincé de sa chaire de Freising. Il accepta alors la chaire de théologie fondamentale qu’on lui offrait à Bonn où il prit ses fonctions en 1959. La leçon inaugurale qu’il prononça portait sur « Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes » et ses réflexions constitueront un principe directeur de sa pensée ultérieure. La corrélation entre une foi conforme au logos et une raison ouverte à l’être et à la transcendance sera l’axe de son magistère. C’est à Bonn que Ratzinger noua une relation privilégiée avec Hans Urs von Balthasar.

Le concile

Invité près de Bonn le 25 février 1961 à prononcer une conférence sur le thème « À propos de la théologie du concile », Ratzinger découvrit, au premier rang de ses auditeurs, le cardinal Frings, archevêque de Cologne. Frings était membre de la Commission centrale préparatoire aux travaux du futur concile du Vatican. Dans son propos, Ratzinger se démarqua de Hans Küng qui préconisait une Église conçue selon un modèle constitutionnel emprunté aux sociétés profanes. Frings sortit si enthousiaste de cette conférence qu’il demanda à Ratzinger de lui préparer un discours qu’il devait prononcer à Gênes pour montrer le contexte et les attentes du prochain concile en matière de réforme. Le discours en question, que Ratzinger rédigea pour le cardinal, eut un écho si retentissant que Jean XXIII s’en appropria certains passages dans son allocution d’ouverture au concile. Le travail de Ratzinger contribua ainsi de manière significative à la ligne du concile.

Frings ne s’en tint pas là puisque, dès lors, il envoya à son nouveau conseiller tous les projets de texte pour qu’il les annotât, sous le sceau du secret. Le cardinal demanda ensuite à Ratzinger de l’accompagner à Rome pour l’ouverture solennelle de l’assemblée conciliaire, le 11 octobre 1962. À Rome, Ratzinger côtoya Lubac, Daniélou, Congar, Philips, Schillebeecks, tous conscients que les schemata (projets) initiaux reflétaient, comme disait Rahner, « une théologie d’école romaine morne et usée » (p. 461). Ratzinger estimait lui-même que « la théologie scolastique, telle qu’elle s’était figée, n’était plus l’instrument permettant de mettre la foi en dialogue avec notre temps » (p. 468). Si Rahner et Ratzinger convergeaient sur ce diagnostic, l’un et l’autre vivaient cependant sur « des planètes différentes », le premier pratiquant une théologie spéculative extrêmement complexe orientée vers l’idéalisme allemand, le second déroulant une réflexion plus historique, fondée sur les écrits patristiques, d’une clarté lumineuse. Küng, quant à lui, demandait au concile d’accoucher d’une réforme pro-protestante et, plutôt que de participer à l’élaboration de textes, exerça son influence sur le « concile des médias ».

Le 10 octobre, Ratzinger discourut devant évêques et théologiens de l’« Alliance rhénane », réunis au collège allemand de Santa Maria dell’Anima, pour montrer les insuffisances de nombreux schemata, à commencer par celui qui portait sur la Révélation. Son intervention finira par « faire basculer le concile » (p. 480). Cette réunion fameuse sera comprise comme une conspiration pour influencer le concile et dont Ratzinger était une figure de proue. Deux jours plus tard, les cardinaux Frings et Liénart, de Lille, mirent en cause les modalités des élections et des votes tels qu’elles étaient prévues par le règlement, ce qui aboutit, pour la liste rhénane, à obtenir 49 % des sièges à pourvoir et, dès lors, à avoir la main sur le déroulement du concile. Pour Ratzinger, cette prise de pouvoir n’était pas un putsch mais simplement une appropriation par les Pères conciliaires de la tâche qui leur incombait. Rétrospectivement, il concédera que cette révolte des cardinaux avait provoqué « une ambiguïté fatidique du concile, imprévisible dans ses effets » (p. 490). La semaine du 14 au 21 novembre 1962, pendant laquelle Frings, reprenant mot à mot la critique du projet émanant de la Curie sur les sources de la Révélation pour rejeter le texte romain et en soumettre un autre, sur la Parole de Dieu, rédigé par Ratzinger et Rahner, constitua un « tournant décisif pour l’avenir du concile et, par conséquent, pour l’Église catholique elle-même » (p. 501). Ce fut précisément en novembre 1962 que Ratzinger, de simple conseiller théologique privé qu’il était, accéda au statut d’expert officiel (peritus) au concile.

La deuxième session commença par le discours du nouveau pape, avec lequel Ratzinger s’accorda parfaitement : « La nouveauté voulue par le concile, disait Paul VI, ne doit pas être considérée comme un bouleversement dans la vie ecclésiale actuelle, ni comme une interruption des traditions de l’Église dans ce qui est important et vénérable » (p. 547). Comme pendant la première session, Frings, personnalité marquante du concile, « déclamait les textes retentissants de Ratzinger » (p. 552) sur l’importance de l’œcuménisme, sur la place de la Vierge Marie dans les textes conciliaires, à l’encontre aussi des pratiques inquisitoriales du Saint-Office, l’organe qui allait justement devenir la Congrégation pour la Doctrine de la foi ! C’est entre la troisième et la quatrième session du concile que certains perçoivent un revirement de Ratzinger, qui prit ses distances vis-à-vis d’aspirations qu’il jugeait trop progressistes (p. 566). L’heure de la lutte pour l’interprétation correcte du concile avait sonné et Ratzinger-Benoît XVI allait y consacrer le reste de sa vie. « Un travail d’Hercule » (p. 574) !

Poursuite du ministère académique

De retour à Bonn après la première session du concile, Ratzinger avait eu maille à partir avec certains de ses collègues, qui tracassaient notamment ses doctorants, et il avait décidé d’accepter la chaire de dogmatique qu’on lui proposait à Münster. Il y captiva ses différents auditoires sans qu’il fût jamais traversé par « la tentation de créer son propre cercle de disciples ». Seewald relève le « talon d’Achille » de Ratzinger : « il se retrouve sans défense face à des personnes de son entourage possessives qui outrepassent leurs compétences et exercent une sorte de violence psychique » et son « sens aigu de la fidélité l’empêche parfois d’en tirer les conséquences » (p. 535). À Münster, Ratzinger se lia au philosophe Josef Pieper.

Grâce à l’entremise de Küng, le professeur Ratzinger passa de la chaire de Münster à celle de Tübingen. Si le théologien suisse, « considéré comme le chef de file d’une nouvelle Église » espérait « la mise en place d’un bastion de la haute théologie allemande à Tübingen », dont la revue Concilium « servirait de forum de diffusion » (p. 17), pour Ratzinger, l’alternative au conservatisme fixiste « ne devait pas être progressiste mais missionnaire » (p. 22). Seewald situe dans le fameux discours au Katolikentag, à Bamberg, sur « le catholicisme d’après le concile », le début du « malaise latent d’une partie de l’épiscopat allemand vis-à-vis de ce lanceur d’alerte gênant, malaise qui s’est prolongé à travers toutes les phases de son activité jusqu’à aujourd’hui » (p. 26). Seewald tord le cou à la « légende du tournant », véhiculée par Hans Küng, selon laquelle Ratzinger, traumatisé par les événements de 1968, de théologien progressiste qu’il était serait devenu un conservateur résigné aux tendances apocalyptiques. Par son Introduction au christianisme, Ratzinger tenait que « les vrais croyants n’accordent pas trop d’importance à la lutte pour la réorganisation des formes ecclésiales » (p. 59). À Walter Kasper qui raillait l’absence, dans l’Introduction, de questionnement sur le Jésus historique, Ratzinger répondit que le Jésus historique de Bultmann n’aurait guère plus de consistance que celui des libéraux (p. 60).

Deux événements marquants

En 1969, Ratzinger accepta la chaire de dogmatique à Ratisbonne. Il avait l’intention de s’y « sédentaris[er] pour achever son œuvre » (p. 73). Il y exerça son ascendant intellectuel, reconnu et recherché. Le théologien se montrait ouvert aux débats, attentionné pour ses étudiants, parfois un brin sarcastique à l’égard de ses pairs, « mais s’imposer n’était pas son fort » (p. 77). Les « années Ratisbonne » sont caractérisées notamment par deux événements : d’abord, l’introduction du nouveau Missel, en 1969, assortie de l’interdiction de facto de l’ancien : « On n’avait jamais vu un tel bouleversement dans toute l’histoire de la liturgie », écrira Ratzinger, car, « jusqu’à présent, le changement s’appuyait toujours sur ce qui existait déjà », comme le fruit d’une croissance organique, tandis qu’on faisait apparaître cette nouvelle construction « comme le produit d’un travail érudit et d’une compétence juridique ». Mais « une communauté qui soudain interdit ce qui était pour elle le plus sacré et le plus élevé » ne s’expose-t-elle pas à voir demain interdit ce qu’elle prescrit aujourd’hui (p. 82-83) ?

Le deuxième fait marquant fut, avec la publication des ouvrages L’Église (1967) et Infaillible (1970) de Küng, la consommation de la rupture avec ce dernier, dont la théologie se présentait en termes de nouveau paradigme, alternatif au « paradigme catholique romain médiéval anti-réformateur et antimoderniste, avec sa méfiance latente ou évidente à l’égard de la Réforme et de la modernité » (p. 83). Pour Ratzinger, ce langage militant qui évoquait la lutte des classes au détriment de l’analyse scientifique, révélait une argumentation clairement « en dehors du cadre de la catholicité » (p. 91).

Seewald voit dans le discours du 14 septembre 1970, prononcé à Cologne devant un parterre composé notamment de hauts prélats, « l’entrée de Ratzinger dans le vrai combat » (p. 91). Le théologien y compare l’état de l’Église après le concile à celui décrit en 375 par Basile le Grand : une embarcation engagée dans une violente bataille navale tandis que les éléments se déchaînent. Ratzinger dénonce la mise en cause des affirmations centrales de la foi, la « fuite dans l’action », l’accaparement sectaire de l’Église par un petit groupe chrétien (« Nous sommes l’Église ») jusqu’à l’autoréférentialité. « Celui qui veut être chrétien aujourd’hui doit » avoir « le courage de passer pour un non-moderne ». À cette époque, Ratzinger se montre ouvert à la perspective d’ordonner des viri probati – des hommes d’expérience engagés, le cas échéant, dans les liens du mariage ; il ne signe en revanche un mémorandum appelant à une réflexion sur le célibat, compte tenu de la pénurie de prêtres, que parce que ce « texte typique de Karl Rahner, ampoulé, avec des ‘‘oui’’ et des ‘‘non’’, pouvait s’interpréter dans un sens comme dans l’autre » (p. 99) !

Pour promouvoir le « vrai concile », celui des textes, contre le « concile des médias », fondé sur un soi-disant « esprit du concile », Ratzinger, en 1972, cofonda, avec notamment Balthasar et Lubac, la revue Communio, alternative à Concilium, initiée par Küng et dont les fondateurs de Communio s’étaient progressivement détournés. Seewald souligne l’influence de Communio puisque, « dans les années 1980 et 1990, presque tous les évêques et cardinaux nommés par le pape Wojtyla provenaient de l’entourage de la revue » (p. 113). Le clivage s’élargissait. Le synode de Würzburg, qui, par ses thématiques, sa durée – de 1971 à 1975 – et son intention anticipait le fameux synode allemand que nous connaissons aujourd’hui, donna lieu à ce jugement sans concession, et peut-être prophétique, de Ratzinger : « On se plaint que la grande masse des fidèles en général ne s’intéresse pas assez à l’étude du synode. Cette réticence me semble plutôt être un signe de bonne santé. Il est trop compréhensible, et même justifié que les gens deviennent peu à peu indifférents à l’activité de l’appareil ecclésial consistant à faire parler de lui-même. Les fidèles ne veulent finalement pas être informés sans cesse sur la façon dont les évêques, les prêtres et les employés catholiques peuvent équilibrer leurs fonctions, mais sur ce que Dieu veut ou ne veut pas d’eux dans la vie ici-bas comme dans l’Au-Delà » (p. 116-117).

Évêque puis cardinal

Parvenu à l’âge de 50 ans, Ratzinger espérait pouvoir enfin élaborer une œuvre, moins de théologie systématique, à la Rahner, que de « théologie intégrale », soit le « lien entre réflexion intellectuelle, sens de l’Église et profession de foi personnelle » (p. 129). Mais c’est à ce moment-là, en 1977, que Paul VI le nomma archevêque de Munich et Freising. Sa devise Cooperatores veritatis indiquait l’orientation qu’il entendait donner à son service. Mgr Ratzinger multipliait ses interventions, participait au débat public mais « les séances hebdomadaires du conseil de l’ordinariat étaient une torture » pour lui (p. 149). Il devait aussi prendre part à de nombreuses commissions, et ces réunions étaient, pour le chercheur qu’il restait, chronophages. Seewald note pertinemment que « l’attention principale de Ratzinger ne portait pas sur l’Église en tant qu’institution, mais en tant que lieu de consolidation de la foi » (p. 146). La même année, il fut créé cardinal. Il passa rapidement aux travaux pratiques à travers sa participation, comme benjamin du Sacré Collège, aux deux conclaves de 1978. On retiendra surtout sa rencontre avec Karol Wojtyla.

À Munich, Mgr Ratzinger avait récusé Johann Baptist Metz, fondateur de la « théologie politique », pour la chaire de théologie fondamentale, ce qui attira sur lui les foudres de Rahner, dont Metz avait été l’élève. À cela s’ajouta l’« affaire Küng ». En 1979, le théologien de Tübingen s’était vu retirer sa mission canonique pour avoir continué à professer des thèses en opposition avec l’enseignement de l’Église. La Congrégation pour la Doctrine de la foi, sous la préfecture Seper, avait publié une déclaration concernant certains points de la doctrine théologique de Küng – à commencer par son relativisme dogmatique –, déclaration qui justifiait une telle décision. Küng attribua un rôle décisif dans ce retrait de son autorisation d’enseigner à Ratzinger, ce que dénia celui-ci.

Peu de temps après son élection, Jean-Paul II avait sollicité une première fois Ratzinger pour devenir préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, mais l’archevêque de Munich estimait qu’il se devait à son diocèse. Ratzinger dut cependant accepter d’être le rapporteur du synode des évêques sur le mariage et la famille, en 1980. Puis il accompagna le pape polonais dans sa visite en République Fédérale allemande, ce qui rapprocha encore les deux hommes. Une seconde fois, Ratzinger déclina l’offre de Jean-Paul II au motif qu’il souhaitait continuer à publier, ce qui, cependant, n’était pas rédhibitoire pour la charge de préfet à laquelle il consentit finalement. La nomination ne sera rendue publique qu’en novembre 1981, à cause de l’attentat dont Jean-Paul II fut victime. Dans sa dernière lettre pastorale, Ratzinger, qui clôturait cette séquence de cinq années d’épiscopat à Munich et Freising, appelait à la critique des idéologies, à l’audace du style de vie de Jésus-Christ : « Les modèles de vie matérialistes, toutes les tentatives pour bâtir un projet de vie sans Dieu sont dépassés et périmés. Le Christ n’est pas seulement pour hier et aujourd’hui, il est aussi pour demain » (p. 195).

Ratzinger et Jean-Paul II

Seewald souligne le paradoxe d’avoir mis à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la foi celui qui précisément avait lancé les attaques les plus virulentes contre le Saint-Office lors du concile ! Il incomberait à Ratzinger de mettre en œuvre la réforme de ce dicastère qu’il avait préconisée, à commencer par le droit de se défendre reconnu aux théologiens incriminés. Mais le journaliste-écrivain relève aussi le fait que « peu de personnes correspondaient autant au cliché de l’inquisiteur que l’ancien professeur de Bavière » : un détachement aux allures de froideur, une détermination que l’on pourrait qualifier d’implacable, un fils de gendarme en qui l’on verrait un « policier du pape » (p. 203). Ratzinger en était conscient et il accepta ce rôle à contre-emploi. Au titre de sa charge, il devint aussi président de la Commission biblique et de la Commission théologique internationale.

Retenons de sa préfecture son œuvre catéchétique, depuis le constat lucide à Paris en 1983 de la déliquescence dans la transmission de la foi jusqu’à la publication du Catéchisme de l’Église catholique dont il pilota le projet, le fameux Entretien sur la foi avec Vittorio Messori de 1984 sur les déviances de l’après-concile. Pour Küng, Ratzinger était devenu « Le Grand Inquisiteur » de Dostoïevski, le Panzerkardinal ! S’enchaînèrent des prises de position claires sur la pastorale des personnes homosexuelles, le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, l’engagement des catholiques dans la vie politique. Dans le dossier sur la théologie de la libération, Ratzinger sut dénoncer la récupération marxiste de l’Évangile tout en reconnaissant les intuitions justes qui portaient sur la cause des pauvres. On doit surtout à Ratzinger d’avoir pris à bras-le-corps la question des délits graves, notamment sur mineurs (Lettre du 18 mai 2001), rompant avec l’omerta qui caractérisait la gestion de ces cas.

Le cardinal Ratzinger pensait qu’« il serait romain pendant cinq ans » (p. 212), au plus dix ans ; il restera préfet pendant vingt-quatre ans ; et romain bien au-delà ! En 1991, au terme de son second quinquennat, alors qu’il avait été victime d’une hémorragie cérébrale, il demanda à être relevé de ses fonctions, mais, malgré ses prières réitérées, Jean-Paul II voulait qu’il l’accompagnât jusqu’au terme de son pontificat. Si « Wojtyla et Ratzinger étaient aussi différents que des pommes et des poires », ils constituèrent cependant « un tandem génial » (p. 214). Les points communs ne manquaient d’ailleurs pas : expérience des idéologies athées, regard contrasté sur la modernité, défense du concile, aversion pour le relativisme. La tâche était immense : lâchage par des milliers de théologiens des principes fondamentaux de la foi, abandon du ministère par des dizaines de milliers de prêtres, alors même que des crimes se commettaient, notamment des abus sur mineurs, qui seraient divulgués bien plus tard, menace de schismes à droite et à gauche. L’harmonie entre le pape et son préfet était telle qu’on pouvait penser que le premier inspirait les articles du second tandis que celui-ci écrivait les discours de celui-là ! Des désaccords ponctuels surviendront, sur la première rencontre interreligieuse à Assise, sur l’attitude à adopter face aux clercs qui demandaient leur retour à l’état laïc – Jean-Paul II était pour en restreindre la dispense tandis que Ratzinger estimait qu’il valait mieux que des prêtres inaptes cessent d’exercer le ministère.

Ils étaient en fait complémentaires. Ratzinger tint lieu de bouc émissaire plus souvent qu’à son tour, concentrant dans sa personne les critiques médiatiques du pontificat. Jean-Paul II, de son côté, soutiendra son préfet face à la déferlante provoquée par la Déclaration Dominus Jesus (2000) qui portait sur l’essence même du salut en Jésus-Christ et alors que Walter Kasper et Karl Lehmann avaient publiquement pris leur distance par rapport au document de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. La confiance de Jean-Paul II et la loyauté de Ratzinger étaient sans faille. « Je dois le niveau théologique de mon pontificat uniquement au cardinal Ratzinger », confessera un jour Jean-Paul II (p. 248). Seewald ajoute : « Dans l’histoire bimillénaire de l’Église, il n’y a probablement pas eu de lien plus étroit entre un pape et son successeur qu’entre le Polonais et l’Allemand » (p. 249). Les deux franchiront ensemble le seuil du troisième millénaire. Selon Seewald, Jean-Paul II « savait qu’une seule personne était en mesure d’assumer vraiment son héritage » (p. 317). Rétrospectivement, on peut considérer le chemin de croix médité par Ratzinger le Vendredi saint 25 mars 2005, sous la présidence d’un Jean-Paul II parvenu au bout de ses forces, comme un passage de témoin.

Benoît XVI

Doyen du Sacré Collège, le cardinal Ratzinger présida la célébration des funérailles, place Saint-Pierre, le 8 avril. Par la hauteur et la justesse de son homélie, Benoît XVI perçait déjà sous Joseph Ratzinger. Toujours au titre de sa fonction de doyen du Sacré Collège, le cardinal Ratzinger présida encore la célébration d’ouverture du conclave le 18 avril. Son homélie, aux antipodes d’un discours électoral à caractère démagogique, disait exactement ce qu’il fallait pour ne pas être élu dans sa dénonciation de « la dictature du relativisme » ! Le 19 avril 2005, cependant, Joseph Ratzinger fut élu pape et prit le nom de Benoît XVI. L’intéressé, qui souhaitait se retirer « pour trouver enfin paix et repos », vécut cette élection comme le couperet d’une guillotine.

En prenant possession de sa chaire au Latran, le 7 mai 2005, l’auteur de la Déclaration Dominus Jesus, déjà mentionnée, affirma : « Du haut de cette chaire, l’Évêque de Rome est tenu de répéter constamment : ‘‘Dominus Jesus / Jésus est Seigneur’’. » Tout son pontificat tiendra dans cette profession de foi et son Jésus de Nazareth en trois volumes en est la meilleure illustration. S’il n’avait pas d’autre « programme de gouvernement » que celui de se « mettre à l’écoute de la parole et de la volonté du Seigneur, et de [se] laisser guider par lui, de manière que ce soit lui-même qui guide l’Église en cette heure de notre histoire » (24 avril 2005), Benoît XVI s’assignait naturellement comme tâche de « poursuivre l’engagement de mise en œuvre du concile Vatican II dans le sillage de [ses] prédécesseurs et en fidèle continuité avec la tradition bimillénaire de l’Église » (20 avril 2005). Le 22 décembre 2005, Benoît XVI systématisa les idées-forces qu’il avait exprimées à ce sujet de façon récurrente autour de la notion d’« herméneutique ». Les problèmes liés à la réception du concile viennent de la confrontation entre deux herméneutiques contraires : d’un côté, une « herméneutique de la discontinuité et de la rupture » entre une Église préconciliaire et une Église postconciliaire, herméneutique bruyante qui se fonde non sur les textes conciliaires qu’il s’agit de dépasser car ils ne seraient que les résultats de compromis destinés cyniquement à obtenir un consensus, mais sur l’« événement » conciliaire qui recèle une charge utopique qu’il convient de constamment solliciter ; d’un autre côté, « une herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité de l’unique sujet-Église », beaucoup plus silencieuse mais aussi fructueuse, qui n’est nullement fixiste ou sclérosante mais qui correspond à une « dynamique de la fidélité ». Et c’est le cap qu’il entendit donner à son pontificat.

C’est notamment dans le domaine de la liturgie que Benoît XVI mit en œuvre ce principe. Par son motu proprio Summorum pontificum du 7 juillet 2007, il dépassa la problématique de l’interdiction ou de la permission du Missel antérieur à la réforme liturgique, constatant simplement que ce dernier « n’a jamais été juridiquement abrogé, et […] par conséquent, en principe, est toujours resté autorisé ». Benoît XVI affirmait ainsi l’unicité du rite romain et la dualité de ses formes et confia aux curés le soin de la célébration de la « forme extraordinaire », évitant de ce fait à cette liturgie d’être marginalisée et aux fidèles qui souhaitent y participer d’être « ghettoïsés ». Benoît XVI situait clairement la légitimité de l’usage du missel traditionnel dans le cadre de l’acceptation du missel rénové. Son premier objectif fut assurément la réconciliation mémorielle de l’Église avec son propre être historique : « L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste » (Lettre aux évêques de 7 juillet 2007). En invitant à un « enrichissement mutuel » des deux formes, Benoît XVI espérait aussi une émulation sur le terrain dans l’art de célébrer.

Il est enfin certain qu’il était animé par le désir de réaliser la « réconciliation interne au sein de l’Église ». Dans la lettre que Benoît XVI adressa le 10 mars 2009 aux évêques au sujet de la levée de l’excommunication des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre, il tint que, à l’instar de la société civile qui se doit de « prévenir les radicalisations et de réintégrer – autant que possible – leurs éventuels adhérents dans les grandes forces qui façonnent la vie sociale, pour en éviter la ségrégation avec toutes ses conséquences », l’Église se doit de « réduire les durcissements et les rétrécissements » en faisant preuve de cette ouverture du cœur qui, seule, peut confondre les « unilatéralismes ». Benoît XVI comptait ainsi sur la grâce du vivre-en-Église pour venir à bout de positions radicales. Il observait que, à la faveur du motu proprio Ecclesia Dei de 1988, des instituts bénéficiaires de ce dispositif avaient ainsi « atténué des durcissements » en leur sein. A contrario, les mesures restrictives et vexatoires qui seront prises par la suite aboutiront à la cristallisation du ressentiment et au repliement d’un certain nombre de traditionalistes sur leurs positions les plus rigides. Quant au choc de la levée de l’excommunication des évêques ordonnés par Mgr Lefebvre avec l’affaire Williamson, l’un d’entre eux, elle a révélé non seulement des dysfonctionnements dans la Curie mais aussi « une opposition romaine au pape ». Au sujet de l’unité, la réintégration de groupes anglicans à travers l’établissement d’ordinariats personnels, suite à la Constitution apostolique Anglicanarum coetibus (4 novembre 2009), reste un modèle de souplesse quant à la prise en considération des valeurs positives de la tradition anglicane dans le respect des normes catholiques.

Benoît XVI a été confronté à la révélation des crimes pédophiles commis par des membres du clergé. Premier pape à avoir rencontré – et à plusieurs reprises – des victimes d’abus sexuels, il a su gré aux médias d’avoir contribué à la divulgation de la vérité. En affirmant que « le pardon ne remplace pas la justice », il a placé les victimes au centre du traitement de ces affaires. Sa lettre aux catholiques d’Irlande du 19 mars 2010 fustige la « trahison » de ces clercs auxquels il demande de reconnaître « ouvertement » leurs fautes et de se soumettre « aux exigences de la justice », non seulement devant Dieu mais aussi « devant les tribunaux constitués à cet effet ». Le 11 avril 2019, le pape émérite sortira du silence qu’il s’était imposé pour proposer une réflexion puissante à ce sujet. Le drame absolu des crimes perpétrés par des clercs, c’est que « l’Église meurt dans les âmes » des victimes ! Ultimement, c’est le refus de Dieu qui explique que la puissance devient le seul principe, hors normes du bien et du mal, et c’est en raison de l’absence de Dieu que la pédophilie a atteint de telles proportions. Dans ce contexte, à travers l’Année sacerdotale, Benoît XVI a voulu rappeler aux prêtres que leur consécration ontologique fonde leur « ministérialité » fonctionnelle et qu’ils ne seront totalement disponibles pour tous que dans la mesure où ils sont entièrement attachés à Jésus. Comme émérite, il tiendra que le célibat du sacerdoce de la Nouvelle Alliance n’est pas fonctionnel mais, là aussi, ontologique. De façon générale, son pontificat constitue un grand appel à la sainteté. Les chrétiens doivent vivre de la grâce et des vertus théologales auxquelles Benoît XVI consacre ses encycliques. Dans ses catéchèses, il mit en exergue la sainteté personnelle, convoquant en quelque sorte les grands témoins qui ont vécu en cohérence avec leur foi. Le puissant spéculatif qu’il était n’en restait jamais aux archétypes mais s’intéressait à la réalisation de l’idéal évangélique en des sujets concrets.

Pape émérite

J. Ratzinger-Benoît XVI avait une conception modeste du primat de juridiction qu’il a exercé (2). Pour lui, la première primauté était celle du martyre et la chaire de Pierre devait être la Croix ! Il n’était certes pas un adepte de l’absolutisme pontifical. « Simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur », conscient de l’inadéquation des instruments dont Dieu se sert, peut-être aussi par « acceptation de l’inachevé » (p. 653), Benoît XVI renonça, à compter du 28 février 2013, au ministère pétrinien actif, huit années après son élection, dans la ligne de saint Pierre Célestin qu’il décida de reconnaître saint en tant que pape en l’appelant « saint Pierre Célestin V ». Il prit sa décision dans un contexte d’affaiblissement de ses propres forces et parce qu’il lui semblait qu’une longue fin d’un pontificat en proie à la vieillesse et à la maladie, qui fut certes admirable chez son prédécesseur, « n’était pas une chose que l’on dût reproduire à discrétion ». Retiré au monastère Mater Ecclesiae, dans l’enceinte du Vatican, il s’éteignit le 31 décembre 2022, après presque dix années pendant lesquelles il porta l’Église dans la prière. Dans un dernier souffle, son ultime profession d’amour récapitule toute sa vie et son œuvre : « Jésus, je t’aime. » Avec lui, l’Église a perdu, sur terre, un père commun.

Chanoine Christian Gouyaud

(1) Peter Seewald, Benoît XVI. Une vie, Tome 1 : Jeunesse dans l’Allemagne nazie jusqu’au concile Vatican II, 1927-1965 ; Tome 2 : De ses années de professeur à sa renonciation au pontificat, 1965-2019, Chora 2022, 592 pages, 24,80 € et 736 pages, 26 €. P. 95 ; nos références entre parenthèses renvoient à la pagination des deux tomes selon l’ordre chronologique de cette biographie de référence.

(2) Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Christian Gouyaud, Joseph Ratzinger-Benoît XVI et le ministère pétrinien, Artège/Lethielleux, 2020, 500 pages, 25 €.

© LA NEF n° 355 Février 2023, mis en ligne en juillet 2023

La Nef Journal catholique indépendant

La Nef Journal catholique indépendant